出所:筆者作成

出所:筆者作成拡大画像表示

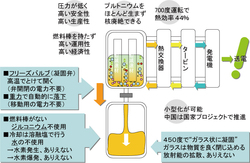

溶融塩炉は、高温で溶かした塩にトリウムやプルトニウムを混ぜた液体燃料を用いる。溶融塩炉の安全性が高いのには、いくつかの理由がある。たとえば圧力容器が必要ない。(a)軽水炉が沸点100度の水の熱効率を高めるために160気圧(加圧水型)もの圧力をかけているのに比べて、溶融塩炉ではわずか5気圧に過ぎない。それでも、熱効率は44%に及ぶ。装置の圧力が低いことは、製造面でも、運用面でも安全性の向上に貢献する。燃料棒を使わない─実はこれが、需要の変化に応じて出力を変化させる負荷追従運転を可能にする。軽水炉でも出力を変化させることはできるが、熱疲労で被覆管が破損する恐れがある。そのため、日本では一定出力で運転している。損傷する被覆管がない溶融塩炉ならではの特徴だ。被覆管がなければ、水素発生の原因となるジルコニウムもない。燃料棒を使わないため、その製造も毎年の交換も不要である。燃料にまつわるコストは大幅に削減される。燃料交換に伴う廃棄物の量も減少する。

ちなみにトリウム溶融塩炉で外部電源が喪失した場合にどうなるか。炉心の真下には、高温で溶けるフリーズバルブが設けられている。ポンプが停止して冷却機能が失われた場合、炉心は高温になるが、同時にフリーズバルブが自動的に開く。液体の燃料は、重力で自動的に下部の排出タンクに落ちる。ここには減速材の黒鉛がないので、核分裂も止まる。崩壊熱は、周辺の空気循環によって除去される。

これらの点は、原子炉の小型化を図る上で重要である。小型にしても経済性を高くできるためだ。このことは、同じ小規模分散型であるが、しかし出力が不安定な再生可能エネルギーの“補助”としてきわめて大きな可能性を有している。再生可能エネルギー中心のエネルギー供給ビジョンを描く際には、需給ギャップは必ず時間変動値として生じるが、負荷追従できる溶融塩炉であれば、これを補うことができる。それが必要な国は、広い世界において、高度に産業が発展し、1億人以上の人口を抱え、世界随一の地震国である日本を除いてほかにはない。

トリウム溶融塩炉は、第4世代原子炉の一つに加えられているが、ゼロからのスタートではない。すでに1960年代に米国で実験炉が成功している。ただ、当時はすでに軽水炉が実用化していたこと、冷戦下では核兵器に向かないトリウム利用に関心がもたれなかったこと、そしてそもそもトリウムを燃やすためのプルトニウムがまったく足りなかったことなどから、その後は本格的な実験炉が造られることはなかった。今は違う。これらの要因のすべてが転換した。軽水炉導入から50年以上を経て次世代炉を目指す時代に入り、冷戦はすでに終結し、なによりもプルトニウムは困るほど余っている。

国を挙げて推進を決めた中国を筆頭に、米国やカナダでの民間企業による開発、欧州ユーラトムによる研究などさまざまな取り組みが進められている。基盤技術が確立しているゆえだ。溶融塩炉は高温で運転され、溶融塩による腐食もある。あまり知られていないが、耐食材料は70年代に開発されている。ただ、数十年のブランクを踏まえれば、実験炉の運転も含めて実用化には10年程度は見ておくべきだろう。また、トリウムを利用すれば高エネルギーの(b)ガンマ線が発生する。その遮蔽も含めて検証が必要だ。

軽水炉とは原子炉のタイプの一つで、世界で最も主流なものです。軽水、つまりは普通の水を中性子のスピードを遅くするための減速材と、熱を冷やすための冷却材として使用しています。軽水炉には、2種類のタイプがあります。沸騰水型(BWR)という原子炉内の水を沸騰させて蒸気でタービンを動かすものと、加圧水型(PWR)という、原子炉内で暖めた高温高圧水を配管に通して、蒸気発生器に送り、このなかにある水を蒸発させてタービンに送るというものです。

放射線の一種のことです。プルトニウムやウランは、アルファ線、ベータ線を出します。アルファ線は紙で、ベータ線はアルミなど薄い金属で止めることができます。一方で、トリウムの娘核種が出すガンマ線は、鉛や厚い鉄板が必要となります。溶融塩炉や、軽水炉でトリウムを使用する際には、このガンマ線を止めるための遮蔽が必要になります。