<好評2刷>(2024年2月)

◎幼児期から始められて、小学校高学年でも遅くない!

理系が得意になる学習&生活習慣・41の実践的アドバイス!

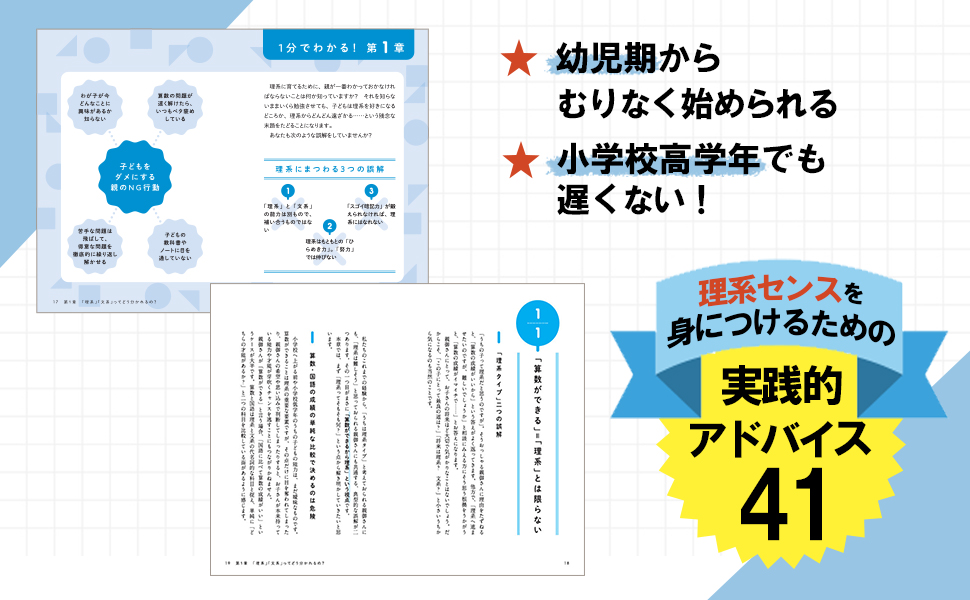

「算数ができる=理系」とは限らない?単純な判断は子どもの可能性を狭めてしまう!

令和の時代に必要な「理系力」を親が理解し、子どもの可能性を無限に広げよう

「わが子を理系にしたい」――。先が見えない時代を生き抜くために、

子どもには「専門的な能力を身につけてほしい」と考える親御さんが増えています。

その中で、「理系」という選択肢が頭に浮かぶのでしょう。

しかし、「家庭でできることはあるのでしょうか?」「親が文系なので自信がなくて……」

という不安な気持ちが先行し、子どもに「間違った方向」で努力をさせてしまうと、むしろ算数・理科嫌いになりかねません。

理系力を育てるための学習・生活習慣は、幼児期から始められて、小学校高学年から取り組んでも遅くありません。

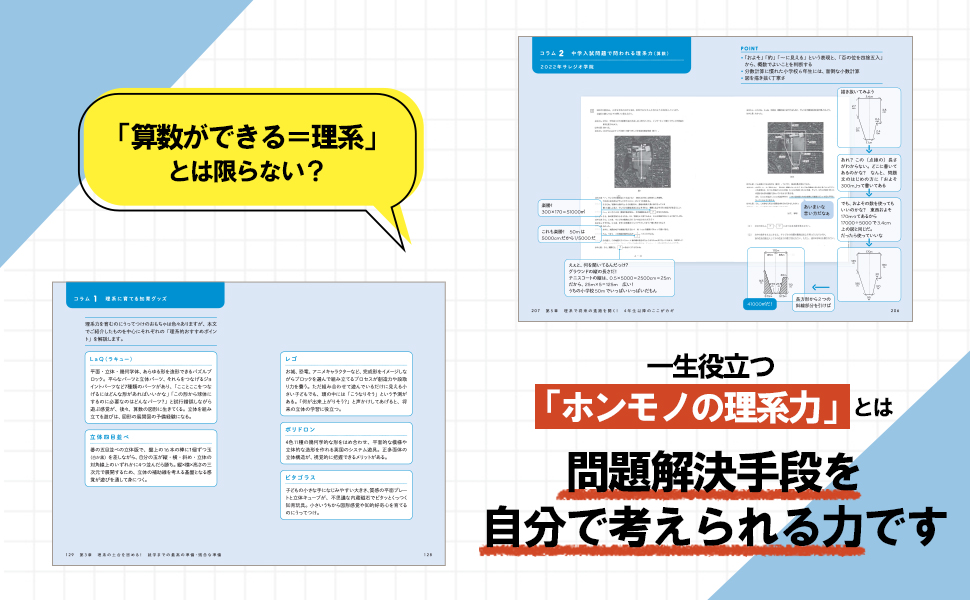

単に学力が高いだけではなく、目標に向かう方法や問題解決手段を自分で考えられる

「ホンモノの理系力」を養うため、子どもの可能性を最大限引き出す方法をお伝えします。

<本書の目次>

第1章 「理系」「文系」ってどう分かれるの?

1-1 「算数ができる」=「理系」とは限らない

「理系タイプ」二つの誤解

算数・国語の成績の単純な比較で決めるのは危険

理系も文系も伸ばす「論理的思考力」

1-2 「理系力」を下支えする「大切なもの」とは

文章問題を読まずに解く子!?

算数のお悩みナンバー1

「理系的な読み方」を身につけるために

1-3 「暗記ベース」の学習が理系を遠ざける

丸暗記は理系力の敵

「どうしてその式で解けるの?」と聞いてあげる

「たくさん、速く!」より「考えながら、ゆっくり」

1-4 理科嫌いになる学年はだいたい共通している

理科は暗記科目と思い込んでいませんか?

理科好きな子が陥りがちな落とし穴

1-5 本当はどんな子でも理系に強い子に育てることができる

ある程度の年齢まではバランスよく

「理系」or「文系」のチェックポイント

親のかかわり方しだいで変わっていく年代

1-6 将来を見据え、伸ばしておいて損はないのが「理系力」

将来の学力を盤石にするために

理系力という「一生もの」の力

1-7 理系に育てるロードマップ

成長段階に合わせて気をつけたいポイント!

これから始めても間に合う!

第2章 理系に育つ環境を整える! 幼児期の親のかかわり方

2-1 学力のベースは「なごやかな親子関係」にある

親子で「ご機嫌」に過ごすことが一番大切

将来伸び悩む子が見せがちなある素振り

親子の会話で論理的思考力が高まる

2-2 「理系的思考」の始まり「なぜ?」を育てる

子どもの「なぜ?」は賢くなるチャンス

正解を教えようとしなくても大丈夫

親の声かけが子どもを伸ばす

2-3 好きなことに熱中する体験をたくさん

謎の行動こそゆったり見守り、観察

「夢中」に潜む理学的発想、工学的発想

2-4 一緒に遊ぶだけで子どもは真似して賢くなる

模倣は学びの基本

生活にないことは真似できない

中学受験期の親御さんは趣味の継続を

2-5 おやつのあげ方にも理系に育てるコツがある

教えようとすると子どもは敏感に察します

理系に育てたいなら「なぜなんだろうね?」

むしろ子どもに教えてもらうスタンスで

第3章 理系の土台を固める! 就学までの最高の準備・残念な準備

3-1 まずは指を使って一緒に10数える

数の数え上げは暗唱するように

10を超えたら歯抜け状態でもどんどん先へ

数え方のバリエーションで遊ぶ

3-2 少しでも早く身につけたい二つの「数の感覚」

数の「順番」の理解は簡単ではない

意識して育てたい「個数」の感覚

「個数」=ボリューム感=量感

3-3 ペーパー学習の繰り返しだけでは数の「量感」は育たない

プカプカ浮くアヒルが教えてくれること

「○っていう数はだいたいこれくらい」という大切な感覚

数えるのが得意なのと、個数の感覚が育っているかは別もの

3-4 5歳までに「10のかたまり」を徹底的に

「10の補数」の理解こそ幼少期の最大ミッション

ブレイクスルー体験のない4年生の悲惨さ……

3-5 1年生の算数が盤石になる「実物遊び」

小銭を使って駄菓子屋さんごっこ

「1個」と「5円」の違いがわからないワケ

家にあるものをご家庭なりに工夫して

3-6 言葉の理解が広がれば数の苦手意識は小さくなる

リンゴがナシに替わると文章問題が解けない!?

引くと書いてないけど「引き算」だとわかる感覚

小さいうちから実物と名詞を対応させる

3-7 リンゴを丸に置き換えるイメージ思考の大切さ

言葉の理解の先にある「抽象化」という知力

ドリル学習にひと手間かける

3-8 「△探し」「○探し」遊びが図形感覚の発達につながる

図形の名前を日常で「聞かせる」

どんな物がどんな形?

間違い探しは語彙を増やせて一石二鳥

3-9 折り紙でまずは平面図形に親しむ

図形の感覚は身体感覚

自由に折って、一部を切り落としてみる

高学年でも図形でつまずいたら折り紙を

3-10 高い所から見下ろす体験で空間把握力アップ

立体図形の学習は屋外で

かくれんぼと積み木の深い関係

平面から立体へ感覚は育つ

コラム1 理系に育てる知育グッズ

3-11 重っ!軽っ!熱っ!冷たっ! 感覚の記憶をたっぷりと

「風が吹いてるね」と声をかけるだけでいい

「感覚の記憶」が理系力には欠かせない

重量、温度、質感の豊かな体験を

3-12 デジタルデバイスは「わが家のルール」を決めて活用

一人で操作可能になってからの時間管理が重要

タブレットの拡大機能は生物の学習向き

ポジティブな面はしっかり見せる

第4章 理系科目を得意にする! 低学年の学習&生活習慣

4-1 1年生は「一つの計算が正確にできる」が目標

遊びの数と机の前の勉強が近づいてくる時期

子どもは「大体合っていればいい」と思っている

「勉強のルール」を知るところから勉強は始まる

4-2 基礎的な計算力が身につく毎日の学習量とは

教科書準拠の問題集を2冊ずつ買う

学年ごとの「計算のルール」を確実に積み重ねる

中学受験する場合は3年生からギアチェンジ

4-3 九九を全部言えても九九表は張っておく

算数が苦手な子の「九九あるある」

数字だけより絵がある九九表を選ぶ

時間をかけて醸成していく

4-4 最初の関門「二桁の割り算」をクリアする

二桁の割り算が最初のつまずきポイント

「数を丸める」を支える感覚とは

4-5 「どうしたらラクに計算できるか」が算数好きへの入り口

「25×4=100ってめっちゃ便利!」

計算の作法に則った「ルール」を活用できる子は強い

算数好きには「マイルール」がある

4-6 単位は「1cm」を体感することから始める

子どものからだのパーツを測ってあげる

100倍、1000倍という単位の仕組み

勉強しながら記憶を強化

4-7 理系センスを磨くお手伝い習慣

体積は子どもが実感しづらい

水回りの遊びで単位との距離がぐんぐん縮まる

「スケルトン卵作り」で実験遊び

4-8 手を動かし、試行錯誤を楽しむ

実験教室はリトマス試験紙として

コンパスを使えない理系大学生!?

実験キット、体験学習も活用

4-9 「算数苦手だね」「理科嫌いなの?」は絶対に口にしない

親子の連携という環境づくり

先回りして子どもの失敗を占わない

大人の会話に子どもを交える

第5章 理系で将来の進路を開く! 4年生以降のここがカギ

5-1 「理系の芽」が見えてくる10歳前後

子どもの世界がガラッと変わる年代

理系に向く子の思考傾向

「納得感」が学力の源となる

5-2 「納得感」のある学習の積み重ねで理系力を伸ばす

基礎的な計算学習は毎日10分から15分

学力が不安定な子の「わかったつもり」

最上級の「わかった」が揺るがない自信になる

5-3 図や式をしっかり書いて解く習慣が理系には必須

得意だった理系が高学年で下降を始める理由

フリーハンドで描く練習を

「頭の中で計算できるもん」がアブナイ

コラム2 中学入試問題で問われる理系力(算数)

5-4 理科の実験で学びを10倍にする

実験をただの作業で終わらせない

自由研究、読書感想文などにも共通の「思考5点セット」

コラム3 中学入試問題で問われる理系力(理科)

5-5 理系親が得意を生かすコツ、文系親がうまく並走するコツ

理系出身に多い「方程式父さん」

勉強熱心だった方がなりがちな「満点解答母さん」

見直しのネガティブなイメージを払う方法

5-6 備わっている文系力を生かしつつ、理系力もアップさせる

「文系と比べると理系ができない」という悩み

「言葉の理解」を深める工夫を継続

将来の進路選択までにできること

5-7 将来の高校・大学進学で理系の道を選んでいくために

公立中学、公立高校で理系力を伸ばす勉強法

理系をあきらめて文系にするきっかけは二つ

数学で挫折しない独学法

5-8 「自分は大切な存在だ」という自己肯定感が学力のベース

成績が落ちても折れない子の秘密

「あなたはがんばれる子だよ!」を繰り返し伝える

思春期に入っても「見ているよ」のスタンスで