手術室に横たわった人が開腹され、肝臓のような臓器が摘出される。心拍を計測する機器は心肺停止のゼロの横線の連続を表示している。緊急措置を取るかを尋ねる看護師に対して、「4回目だからもういらない」と医師は冷徹に告げる。

ストレッチャーに移された手術後の人間は、介護士の保科恭子(綾瀬はるか)に委ねられる。保科は病院内の一室にストレッチャーを押して入り、運んできた人の腕に注射を打って、円筒形の装置に送り込む。焼却処理と思われるボタンを押す。

TBS金曜ドラマ「わたしを離さないで」は第1回(1月15日)の冒頭から、衝撃的な映像で始まる。感情をまったく表情に現さない、綾瀬はるかの演技は彼女の女優人生のなかでも初めての挑戦ではないか。

避けられぬ“死”に直面した時に何が重要なのか

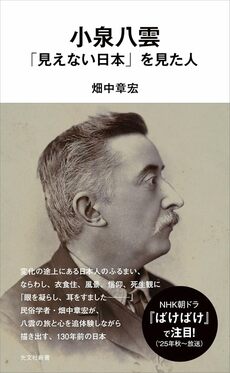

原作は、日本生まれで英国に帰化したカズオ・イシグロである。ノーベル文学賞に近い作家といわれている。ドラマの舞台は、原作の英国から日本に移している。

タイトルバックに流れる映像が暗示しているように、これは遺伝子操作の物語である。卵子にピペット状の細い管によって精子の遺伝子が入れ込まれていく。

物語は、20年前の森と高いレンガ塀に囲まれた、施設の「陽光学苑」から始まる。ドラマは綾瀬のモノローグで進展していく。綾瀬の演じる恭子と、土井友彦(三浦春馬)と酒井美和(水川あさみ)の3人は、この学苑で幼少期から思春期を過ごすことになる。

閉じ込められた空間のなかで、3人と仲間たちは育てられている。ドラマは、過去と現在が交錯しながら進んでいく。

脚本の森下佳子は、カズオ・イシグロの静謐(せいひつ)は筆致を壊すことなく、原作がもつテーマをドラマの形で鋭く、観客に提示している。「わたしを離さないで」は、映画や舞台にもなっているが、連続ドラマにしようという、TBSの制作意欲にはみるべきものがある。

「天皇の料理番」や「下町ロケット」など、評判になるドラマをこのところ手掛けて、視聴率競争において、フジテレビをしのいでキー局の3位となり2位のテレビ朝日の背中もみえてきた。「ドラマのTBS」といわれた1970年代から80年代を彷彿(ほうふつ)とさせる。

月刊文藝春秋は「2月新春号」において、カズオ・イシグロと綾瀬はるかの対談を掲載している。今回のドラマをきっかとしている。「国民雑誌」の文藝春秋がドラマの主人公と原作者の対談を組むのは珍しいのではないか。

カズオ・イシグロは、原作のテーマについて、次のように語っている。

「人生は短い」ということを書きたかった。あらゆる人がいずれ死を迎えます。誰もが避けられない「死」に直面した時に、一体何が重要なのか、というテーマを浮き彫りにしたいと思ったんです。

恭子(綾瀬)や友彦(三浦)、美和(水川)らが、なぜ隔離されて育てられているか、その謎は、第2回(1月22日)に明らかになる。陽光学苑の校長である神川恵美子(麻生祐未)が子どもたちを集めた。

「あなたたちは、『提供』という役割をする天使です。そうした特別な存在なのです」と。

ドラマの冒頭の衝撃的なシーンが何を意味するのか、その一端が明らかになった瞬間であった。