変幻自在な焼きもの

焼きもののなかでは土器に最も魅かれるという。いにしえに溶け入るような一文がある。

耳をすますと、しんとした中に聞えてくる風の音。かすかにふれ合う砂の音。はるかの昔に色を失なってしまった音。岩がくだけて砂になった様に、永遠という時間が過ぎても、変らぬ音。イメージの中での乾いたかたち達…そんな作品を造りたい。(1989年佐藤和彦陶芸展・栞(しおり))

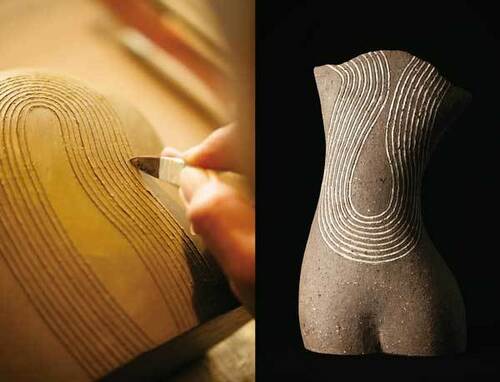

(写真左)一本一本フリーハンドで流れるように伸びやかな線を刻む

(写真左)一本一本フリーハンドで流れるように伸びやかな線を刻む(写真右)ギリシャ彫刻のトルソーのような線文花入。むだのない官能美

佐藤さんのなかで、色は音となり、音はかたちになる。その焼きものはすぐれた共感覚に裏付けられている。陶房では音楽を遠ざけ、紐(ひも)づくりによって土の質感とかたちの追求に没頭する。機械ろくろ顔負けの薄く緊張感のある陶胎は、垢ぬけたフォルムを特徴とする。変幻自在な作風は、見渡す限り弓なりの砂浜、湘南海岸の風のなかから生まれてきた。

素焼き板に並んだ上絵の顔料

素焼き板に並んだ上絵の顔料

焼きものが歌っている。「青釉金彩茶盌(せいゆうきんさいちゃわん)」である。都会的な印象だが、手に取ると思わぬ深みがある。白化粧に繊細な紙やすりがかけられ、利休鼠(りきゅうねずみ)の土がとびとびににじむ。古墳壁画を思わせるかさっとした土肌は、悠遠な時間のなかに、今まさになじみかすれてゆくところ。曲想が一転するように、のびやかな線が茶盌正面に交差する。濡れた宝石のような色がきらめく。無垢の白とあこがれの青は、魅かれ合い、隣り合う。はさまれた金の矢は永遠をほのめかす。つややかな青と白は、今を生きるわたしたちのアリアのよう。