「日本はオイルショックを見事に乗り切り、むしろその逆境を逆手にとって、省エネ技術・商品の開発に力を振り向け、新たな成長路線に向かった。今回もそのような道筋が描けるはず」という主張は、一見もっともらしい。しかし、オイルショックから経済全体が回復した理由は、主に財政金融政策というマクロ経済対策にあったことを忘れてはならない。個別の産業や企業が技術開発で経済制約を乗り越えていくことと、経済全体を支えるために総需要を確保することとは根本的に異なるのだ。

そのうえで、技術開発問題に戻ろう。政府で作業されてきた中期目標検討委員会で使われたさまざまな研究機関の経済モデルは、すべてこれまでの日本経済の強靭性を、方程式の係数を通じて既に織り込んでいるものである。その強靭な日本経済モデルでも、25%削減では相当大きな経済的打撃は避けられないという結果が出ていることが問題なのである。

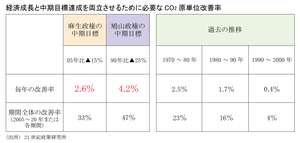

経済成長と中期目標達成を両立させるために必要なCO2原単位改善率

経済成長と中期目標達成を両立させるために必要なCO2原単位改善率拡大画像表示

具体的にはどういうことか。右表(左)をご覧いただきたい。麻生前総理が発表した中期目標では、こうした日本経済の技術開発による強靭性を最大限発揮することを前提としていた。すなわち、中期目標05年比15%削減の場合に、毎年のGDP比エネルギー起源CO2原単位(CO2を排出せずに経済的価値を産み出せる程度を表す指標)の改善率が2.6%となることが、経済との両立を図るための必要条件だったわけである。それは、右表(右)にあるように、まさにオイルショック時代の70年代に日本の産業が見せた原単位改善力(技術開発・設備導入)と同程度の率である。

しかし、80年代、90年代には、省エネ技術は飽和し、かつ省エネ投資機会も減少し、省エネがやりやすい機会=low-hanging fruitは、既に取り尽くした状況となり、原単位改善率は低迷している。今や2.6%を達成するのも困難な中、90年比25%削減目標が正式なものとなれば、経済との両立の必要条件としての原単位改善率である毎年4.2%は技術的に実質不可能だと言ってよい。経済界が25%目標に対して懸念を表明しているのは、技術開発能力に自信がないからではなく、技術開発だけで達成できる目標値ではなく、経済活動規模を縮小して達成するしかないという現実的な判断があるからだ。

新政権の25%削減構想は、9月末現在政府部内の正式な検討過程を経ておらず、国民的議論の場にも付されていないため、国民負担についての定量的な影響も明らかにされていない。温暖化対策は、一般消費者・有権者の仕事・生活全ての側面に関わる重大な政策である。政府は、きちんと国民に情報公開し、説明責任を果たすべきである。

京都議定書を批准することを決めた時点では、京都議定書の遵守により国民負担がどの程度になるのか、またそれはエネルギー価格の上昇につながるのか、それとも海外からクレジットを購入するために税金が使用される形になるのかといった重要な論点が、国会でまったく審議されなかった。「国民負担なくして目標達成なし」と国民に説くことは、政治家は避けたいに違いない。できれば、「国民負担などまったくない形で実効的な温暖化対策を打つことは可能だ」と説明したいだろう。