東京でのオリンピック開催が決まったが、現状では外国企業が2020年までの7年間だけ専門家を雇おうとしても契約書で7年後の解雇を決めておくことができない。7年後に解雇した場合に不当解雇だとして訴訟が起きれば、会社側が負ける可能性がある。だから特区に限って欧米のように雇用契約で可能にしようとしたわけだ。

しかも、対象を弁護士や会計士といった資格取得者や博士号取得者など高度な専門家だけに絞る方針を示したが、それでも批判は止まなかった。あたかも特区に移転した日本企業が社員を大量にクビにするような記事が躍った。「遅刻すれば解雇と契約で決めれば、遅刻しただけで解雇される」と事実無根を書いた新聞もあった。

結局、特区の最終案では、進出する外国企業にガイドラインを示し、雇用契約を結ぶ際のアドバイスなどを行う「センター」を設置する。

雇用の明確化には同一労働同一賃金も

欧米では企業と従業員は雇用契約を結ぶのが一般的だ。そこには労働条件のほか、企業の都合で解雇する際の補償なども明記する。契約で従業員の権利・義務を明確にしておこうという発想がある。ところが日本では従業員の権利は労働基準法などで一律で守られるもののほかは、労使交渉などで培われた労使協定や雇用慣行で守られる。

確かに労働組合があるような大企業の正社員はそうした「慣行」に守られていると見ることもできる。だが、一度雇ったら簡単にはクビにできない日本の仕組みが様々な問題を生んでいるのも事実だ。

正社員として雇えばなかなか解雇できないうえ、社会保険料の会社負担分も年々膨らむ。それならばパートやアルバイトなどの非正規雇用の方がいい、そう考える中小企業経営者は少なくない。中小企業の現場では、非正規社員の「雇い止め」は日常茶飯事で、まともな退職金も払われていないのが現実だ。「解雇ルールを明確化し、金銭解決などを認めた方が中小企業の社員や非正規社員の権利は守られる」(大手企業の経営者)という見方もある。

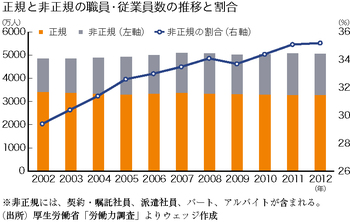

非正規雇用の割合は年々上昇している。総務省の労働力調査によると13年9月の非農林業雇用者数5520万人(役員を除く雇用者5232万人)のうち、非正規雇用者は1940万人。全体の37.1%を占める。10年前の03年は30.4%だった。この10年で正規雇用が160万人減り、非正規雇用が436万人増えた。確かに、非正規雇用者の数も割合も増えたが、これは正規雇用が非正規に置き換わった結果なのだろうか。