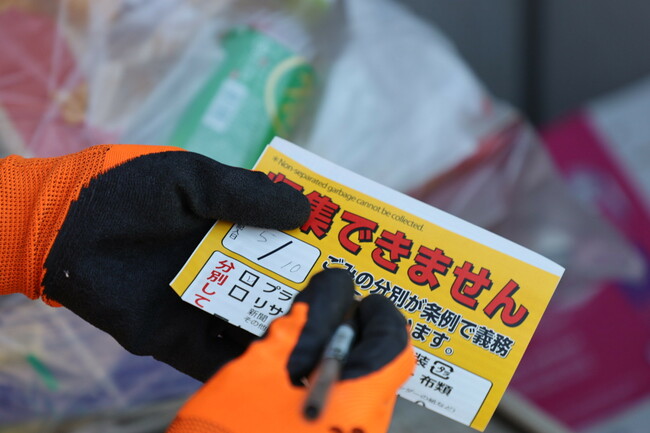

中身が見えない黒い袋があれば、感触や音、重さから、収集対象のごみかどうかを慎重に判断する。ペットボトルとスプレー缶が混ざった袋もある。袋を破り、スプレー缶だけを取り出し、「収集日が違います」と書かれたシールを貼っていく。ごみを出す住民は「これぐらいよいだろう」という気持ちかもしれないが、そうした行動の積み重ねが収集者の負担を増やしている。

60カ所目を過ぎた頃だろうか。「乗用車でも車の乗り降りは大変でしょう」と小川さんが声をかけてくれた。収集車の運転席・助手席の高さは115センチメートルある。小柄な小川さんにとって、毎回の乗降が身体にこたえないはずはない。

ごみが多ければ、運転手の日浦さんも車から降り、フォローに入る。日浦さんがごみを収集している間に、小川さんが次の集積所へ走って向かう場面が何度もあった。効率性に加え、乗降するよりも走るほうがかえって体力を損なわないという側面もあるようだ。

「真夏の炎天下は暑いってもんじゃないですよ。コロナ禍の時はマスクを着用して作業していましたから大変でした。それでも、仕事をしていると時々、幼稚園児たちが僕たちに手を振ってくれたりするんです。その瞬間はうれしいですね」と日浦さんは言う。

取材当日も暑かったが、まだ5月初旬。率直に言って〝序の口〟だ。これが真夏の炎天下だったらと考えると、頭が上がらない思いでいっぱいだった。

2トンの収集車が満杯になるまで収集を続け、その都度、選別センターへと運び込む。このサイクルを計3回、14時頃まで行った。密着取材中、小誌記者は息を整える間もなく道路脇に積み上がったごみが視界に映り込んでくる、そんな感覚に陥ったが、小川さんと日浦さんの寡黙な、それでいて息の合った〝連携プレー〟は印象的だった。

人材獲得に苦慮する現場

落とせない市民サービスの質

「今日の内容で大変だと思わないでください。わざわざ楽な日を選びましたからね」と笑いながら話してくれたのは、同社社長の甲斐陸二郎さん。この日は95カ所だったが、多い日は162カ所回るそうだ。

家庭ごみ収集の仕事は月~土曜日の週6回受託しており、この仕事量は横浜市への入札の時点で決められているという。

職場の平均年齢は60代。最高齢で74歳の従業員もいる。人材確保は大きな課題の一つだ。しかも、免許制度の改正により、2017年3月12日以降に取得した普通免許では2トン車の運転ができなくなった。これにより参入障壁が上がり、人手不足も加速。「とにかく運転手が足りない」と甲斐さんは吐露する。「そもそも、ごみを触る時点でアドバンテージは低い。集積所の前に車を止めている人に声掛けをしたら、『黙って持って行け、ごみ屋』と言われたこともありました」と実体験を語ってくれた。