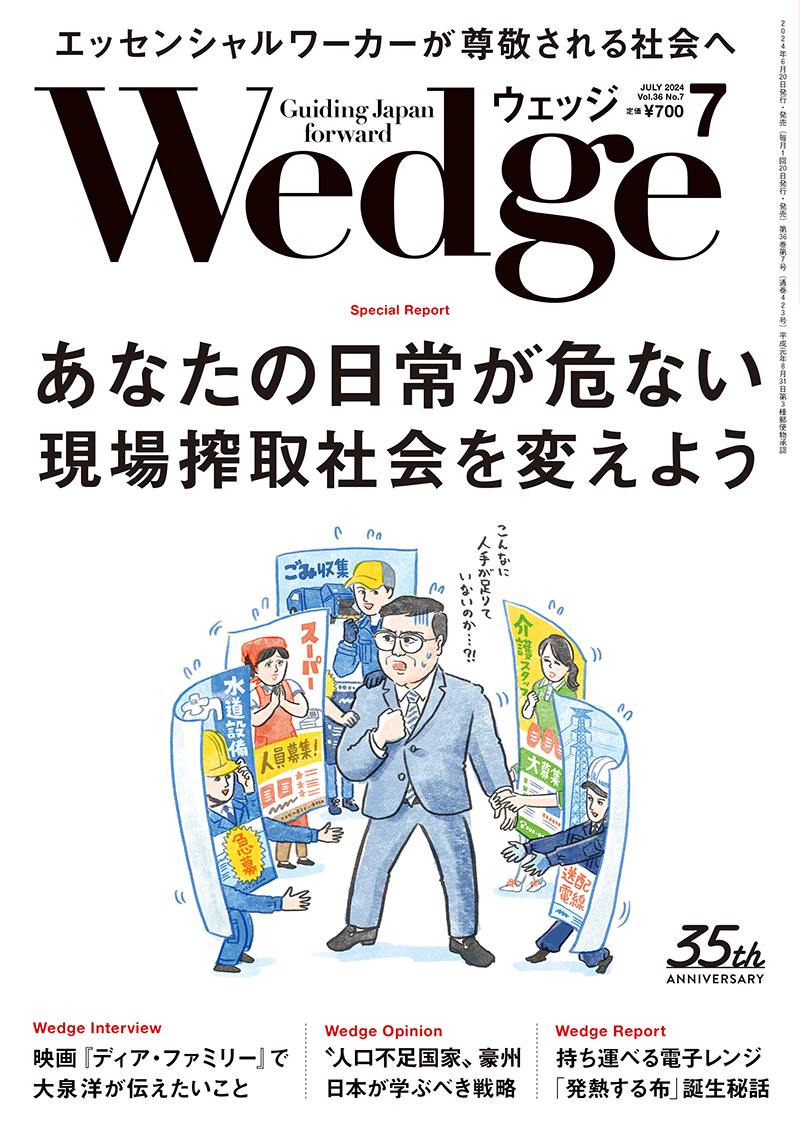

基本的に、焼却炉の運転は自動制御下にあるが、モバイルバッテリーからの発火や設備の故障、地震の発生など、機械側で想定・対応できないケースもあり、軽微なトラブルはつきものだという。

異常時には迅速な原因究明が必要とされるが、設備の老朽化が進めばトラブルも増えていく。運転に際して、管制員の役割はやはり重要なのだ。

ボイラー担当係長の金子貴之さんはこう語る。

「異常時には当然、安全最優先で行動しますが、焼却炉の運転をいかに止めずに対応できるか、というところにわれわれの誇りがあります」

自治体の体力維持と排出者の

自覚が社会の存続に不可欠

横浜市では、家庭ごみのうち、可燃ごみの収集は同市職員が直接担っている。しかし、神奈川県内の33市町村のうち25市町村では民間へ委託している。さらに全国の市区町村で見ると、22年度の委託率の平均は約87%にのぼる。02年度には約75%だったため、徐々にその数字は増えている。

立教大学コミュニティ福祉学部准教授の藤井誠一郎さんは、「ごみの収集を委託先に頼り切り、例えば道幅の狭さや通行止め時の迂回ルートなど、各集積場所の特徴を自治体として把握できていないと、有事の際に有効な段取りが組めなくなります。日々の管理監督をはじめとした自治体によるグリップが必要です」と懸念を示す。

民間委託=人材難の解決策ではない。また、民間へ委託することの長短を理解した上で対策を施さなければ、自治体の体力は次第に衰えていく。

前出の澤田さんは「ごみを出す住民と担い手、双方の協力なくしてはこの社会を維持できません」と話す。藤井さんも「ごみは『出して終わり』ではありません。自分の出したごみが、次の工程でどのような影響を及ぼすか具体的に理解できていれば、ごみの出し方が変わってくるはずです」と指摘する。