太平洋で漁獲されるサバが近年不漁に喘いでいる。水産庁から委託を受け資源評価を実施している水産研究・教育機構(以下「水研機構」と略)の報告書によると、漁獲量は2015年かから17年漁期(7月~翌年6月)には33万トンあったものが、それ以降ほぼ右肩下がりに減少しており、23年漁期には約8割減の7万3000トンにまで減少している。

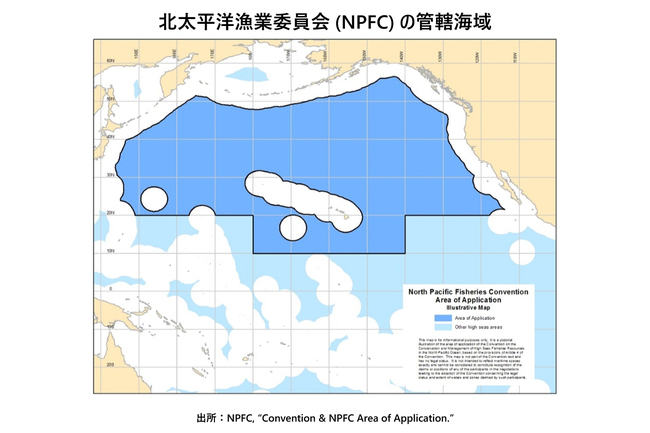

サバは日本沿岸のみならず公海域にも分布しており、現在日本のほかに中国とロシアが漁獲している。こうしたサバやサンマといった太平洋の公海域に跨って生息する水産資源の保全管理を行うため、「北太平洋漁業委員会(North Pacific Fisheries Commission: NPFC)」という国際漁業委員会が15年に設けられ、国際的な協調が図られている。

本部事務局は東京・品川の東京海洋大学キャンパス内にある。品川駅の港南口からだいたい徒歩10分の距離にこじんまりと構える。

NPFCは毎年3~4月に年次会合を開催しており、本年も3月下旬に大阪で開催され、筆者も一部傍聴参加した。この会議では、サンマとともに北太平洋のマサバ漁獲枠を一定程度削減する合意が成立した(サンマに関してはWedge ONLINEで先日アップされた別稿「これでは「サンマ獲りすぎ大国・日本」になる!」を参照されたい)。しかし、削減幅は十分と言うには程遠く、資源状態とは大きなギャップが存在している。

資源保護には程遠いNPFC採択の公海漁獲枠3割削減

NPFCは本委員会の下に科学委員会を設けており、各国の科学者がデータを持ち寄って資源評価を行っている。マサバに関する科学委員会の下での最初の資源評価は実のところ24年に開始されたばかりで、結果が今回の本委員会に報告された。

それによると、諸々の科学的不確実性から現時点で長期的な漁獲に関する勧告はできないとしつつも、現在の漁獲死亡率を減少させる必要があると勧告している。

NPFCではマサバに関して北太平洋公海域に10万トンの漁獲上限を設けているが、日本はこれを5万トンに削減する提案を行った。科学委員会の資源評価によると、漁獲量が15万トンを超えると親魚量が相当程度減少する可能性が高くなる旨と示唆する記述がある。

「排他的経済水域(EEZ)内でのマサバ漁獲は北太平洋全体で70%以上を占めている。そこでEEZと公海の漁獲割合を2対1と考えると、15万トンに抑制するにはEEZで10万トン、公海域で5万トンとするのが望ましい」と、日本は公海5万トン漁獲枠の提案を説明している。

協議の結果、NPFCで最終的に採択された規制措置は、公海の漁獲を7万1000トン(うち欧州連合〈EU〉に4260トン配分)と約3割削減する内容となった。なおEEZで漁獲を行う国(日本とロシア)は、採択された公海での規制と一貫性を有する措置を取ることが求められている。