NPFCの統計によると、現在北太平洋公海域で操業を行ったことがあるのは中国およびロシアだが、ロシアの漁獲は専らEEZで行われてきた。水研機構によると、23年時点の北太平洋の中国のマサバ推定漁獲量は22年に8万3000トン、23年に4万1000トンとされている。EUも太平洋のサバ操業参入を狙っていることから、採択された規制措置は公海での漁獲に一定の上限をかけることが期待される。

ただし、採択された規制措置は資源保護に十分なものであることを意味してはいない。NPFCの資源評価は22年までのデータを用いているが、水研機構が23年のデータを用いて行った評価によると、資源はより一層悪化していることが示されている。「22年までのデータによる削減幅のため、現在の深刻な状況に基づいた十分な措置ではない」と交渉にあたった日本の担当官自身が語っているように、NPFCの下でのさらなる規制強化が必要である。

一部大規模漁業団体に押されて歪むサバ国内管理

では23年のデータに基づいて更新される予定である国内でのサバ規制はどうなのか。NPFCに先立ってサバ漁業者等に対し3月に開催した会議で、水産庁は北太平洋のサバ類(マサバとゴマサバを含む)の漁獲枠を現在行われている24年漁期(24年7月~25年6月)の35万3000トンから半減以下の13万9000トン(うちマサバは10万5000トン)に削減する案を内示しており、おそらくこれが正式に決定されることになるだろう。

結論から言ってしまうと、資源の保全および持続可能な利用の確保という観点から見て全く不十分である。頑健な科学的根拠に基づいてもいない。

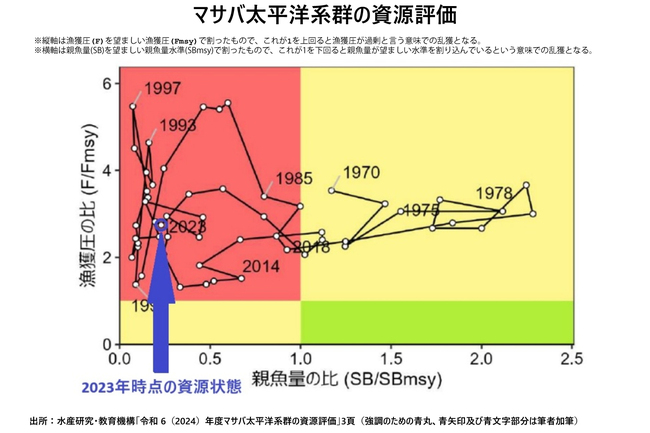

水研機構の最新の資源評価によると、23年時点で太平洋のマサバは漁獲圧(F)が望ましい水準(Fmsy)を大きく上回っており、漁獲圧が強すぎる状態にある。また、親魚量(Spawning Biomass: SB)も望ましい親魚量の水準(SBmsy)を大きく下回っている。つまり、二重の意味での乱獲に陥っている。

こうした資源状態からの回復を図るため、水研機構は漁獲枠に関し、25年漁期の漁獲枠はマサバ5万トン、ゴマサバ1.8万トン、合計で6.8万トンを推奨していた。

20年に施行された改正漁業法では、資源評価が行われた資源に関してMSY(最大持続生産量:持続的に獲り続けることが可能な最大の漁獲量)を実現するために維持・回復させるべき値である「目標管理基準値」を定め、漁獲枠を設定するに際してはこの目標ラインを上回るまで回復・維持させるよう求めている。また同法の下で定められた「資源管理基本方針」では、原則10年以内に「目標管理基準値」に50%以上の確率で資源水準が到達・維持できるよう漁獲枠を設定するよう求めている。マサバ5万トン、ゴマサバ1.8万トン、合計6.8万トンという数字は、この条件を満たすものとして水研機構の科学者達は推奨したのである。

しかし昨23年漁期の北太平洋のマサバ・ゴマサバ漁獲量は10.8万トンであり、6.8万トンという漁獲枠はサバ漁業者に漁獲の削減という「痛み」を伴う。特に一部の大規模まき網業界団体代表は水研からの当初案に難色を示し抵抗、筆者も傍聴した会議の場で彼らの内諾が得られたのは種々の条件を大幅に緩めたシナリオに基づいて算出されたマサバ8.7万トン、ゴマサバ5.2万トン、合計13.9万トンという枠になってしまった。科学者の推奨の2倍である。

報道によると、こうした一部大規模まき網業界団体の声に引きずられた枠の決定が「あまりに恣意的」「研究者は資源評価しても、ただ多く獲れるシナリオが採択される。意欲を失うのでは」という失望の声が政府関係者の中からも上がったという。沿岸漁業者からもこの枠に関して資源減少への懸念の声が関係者越しに筆者の耳にも聞こえてくるが、資源の持続可能な利用を求めるこうした漁業者の「声なき声」は、残念ながら無視されたと言える。