トランプ大統領が4月7日、対米外国投資委員会(CFIUS)に日本製鉄のUSスチールの買収計画について再審査を命じた。バイデン政権下で同委員会は、この買収計画の審議が全会一致に至らなかったためバイデン大統領に一任し、バイデン大統領は2025年1月に安全保障上の理由から認めないと決定していた。それをトランプ大統領が再審査するようにと指示したのである。

変化の兆しは先の日米首脳会談から既に見えていた。トランプ大統領は石破茂首相に、買収はだめだが投資ならいいと語ったのである。しかし、それが具体的にはどのようなことを指すのかは明らかではなかった。

そもそも一民間企業の買収の計画、それも粗鋼生産高世界20位代でしかない製鉄会社の買収の話を、首脳会談の席で大統領が触れるのは異例のことである。また、米国の同盟国の企業からの買収提案について、安全保障上の理由からゴーサインを出さないというのも異例なことであった。なぜこれほど異例ずくめなのかを理解するには、米国の歴史において鉄とUSスチールが果たしてきた役割を理解することが必要である。

米国の歴史を作った鉄鋼業

いま手元にある米国の大学教養課程向けの米国地理歴史の教科書をみると、19世紀後半を扱う章の一つがピッツバーグとカーネギーの製鉄所にあてられている。その中には「ピッツバーグのスチールの線路が西部を拓き、全米を結び付けた。そのスチールで建物が建てられ、橋や都市が造られた(中略)ピッツバーグがスチールを安価にし、スチールが合衆国を造った」という一節がある。

米国人にとって自分の国の歴史を振り返った時、ピッツバーグの鉄鋼業は避けて通ることのできない存在なのだ。米国が世界一の工業国へと昇りつめていった一番勢いのあった時期、19世紀後半から20世紀半ばにかけての歴史の中心となるのがピッツバーグの鉄鋼業なのである。そしてその米国飛躍の背景には一人の野心的な男がいた。

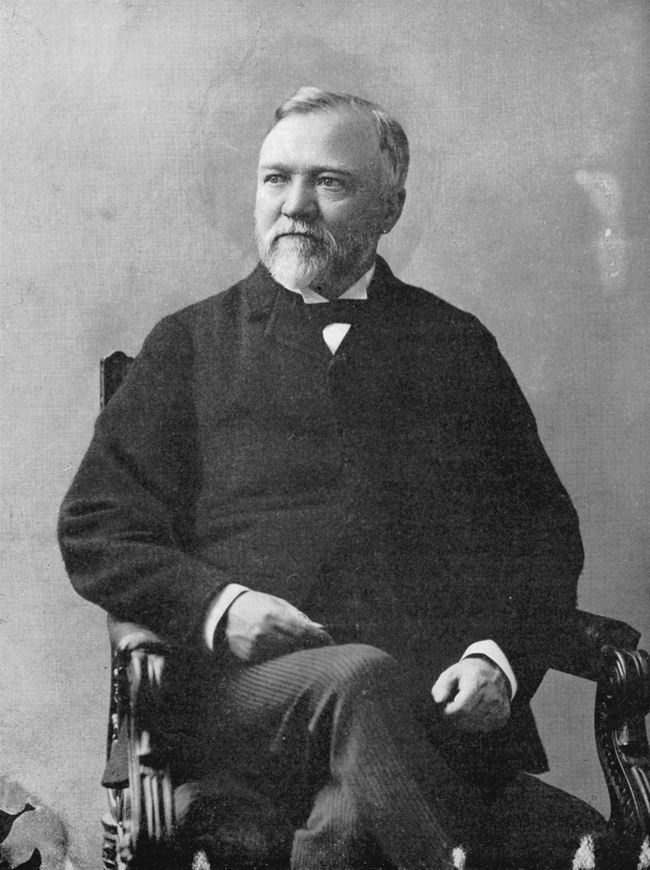

南北戦争が終わり、米国の発展が本格的に加速すると全米をつなぐ交通網の必要性が痛感された。しかし、当時米国製の質の悪い鉄で作った線路は傷みやすく、痛ましい脱線事故が相次いでいた。だが、質の良い英国製の線路は輸入品なため、値段が非常に高かった。そこに目を付けたのがスコットランドからの貧しい移民の子、アンドリュー・カーネギーである。

カーネギーは、本を読んで独学するなど刻苦勉励し鉄鋼会社を興した。米国内で安価で質の良いスチールを生産すれば、発展しつつある国内産業はいくらでも買ってくれると考えたのである。

カーネギーの製鉄所は地の利もあって、大成功を収めた。貧しい移民が成り上がって成功し世界一の会社を造ったのである。

米国には「rags to riches(無一文から大金持ちに)」とか、そのような栄達を自分の力のみで達成する「セルフメイドマン」といった存在を貴ぶ伝統がある。カーネギーはそれを体現していた。

しかも、カーネギーの偉業はそれだけでは終わらなかった。鉄鋼業で財を成したのち、突然すべてを売り払い、フィランソロピー(慈善事業)に転じたのである。

今日でも米国各地にカーネギーの援助で出来た、図書館、劇場、大学、財団などが数多く存在する。ニューヨーク市の中心部にあるカーネギーホール、ピッツバーグのカーネギーメロン大学、カーネギー国際平和基金などが特に有名である。