マサバ・ゴマサバ「ジャイアン理論」の前提

上記の国内で検討された漁獲枠(Total Allowable Catch: TAC)は、日本の沿岸に産卵域があり、日本沿岸から北太平洋に分布するマサバとゴマサバに関するものである。従前の資源評価は、この資源(「太平洋系群」と言う)を公海域も含めて一体的に扱っており、EEZ内だけのものではない。

水研機構は資源評価に基づき、科学的観点から見た当該資源の漁獲上限(Allowable Biological Catch: ABC)を算定する。このABCが原則としてTACの上限となる。

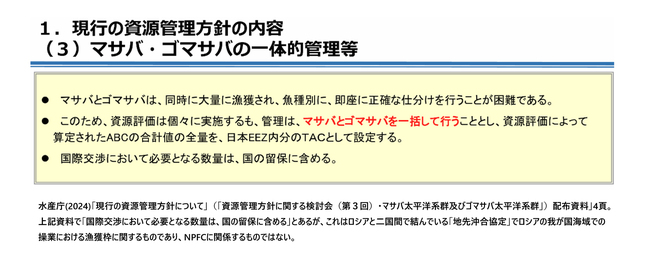

その一方、水産庁が作成した以下の資料にもあるように、これまでの国内的に決定してきたABCおよびTACは、全量が日本のEEZに配分されてきた。「EEZの枠は自分のもの、公海(=主として外国が漁獲)の枠も自分のもの」という想定である。言葉は悪いが、ある種の「ジャイアン理論」的前提である。

水産庁はこれに関して「NPFCにおいて一貫性のある措置が導入されるまでの間については…マサバ・ゴマサバの各資源のABCの合計値をTACとするという管理を行うこととしている」との説明を、サバ漁業者などを対象とした会合で行っている。

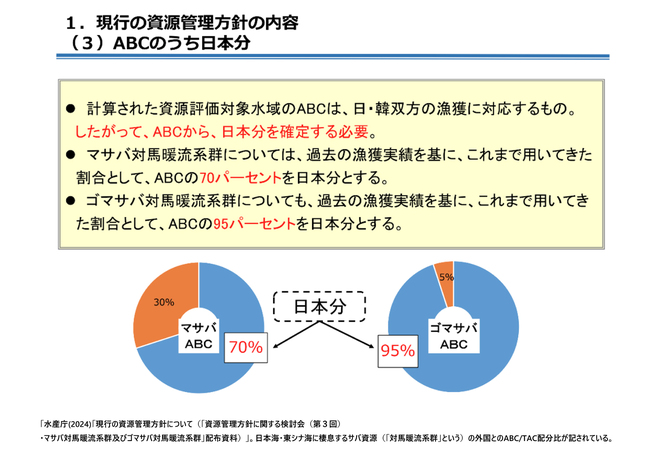

ということは、NPFCで科学委員会からの資源評価の後に公海の漁獲枠が設定された以上、EEZと公海の配分について何らかの比率を設定すべきなのではなかろうか。ちなみにNPFCの管轄外であり、漁業管理のための多国間の枠組みの存在しない日本海・東シナ海でもサバは漁獲されているが、この管理について日本は過去の漁獲実績をもとに、マサバについては70%を日本分、30%を外国分、ゴマサバについては95%を日本分、5%を外国分としてABC/TACを決定している。

サバの漁期は7月から始まるため、TACは5月頃に開催される水産政策審議会を経て正式決定される。何らかのかたちでTACの配分比を検討し決定する必要があるだろう。

水産資源に関する多国間協議の場が存在しない日本海・東シナ海ですら他国の漁獲を考慮に入れている。であるならば、NPFCがある北太平洋では、なおさらであろう。現在ロシアとの国際交渉に必要な数量を留保枠に含めているが、同様にNPFCでの国際交渉分=外国漁獲想定分をこの留保枠に含めるというのも一案であろう。

種別のサバを同一にする奇怪さ

ところで日本でサバ類の管理に関して、マサバとゴマサバを一括してTACの設定を行ってきた。「マサバとゴマサバは、同時に大量に漁獲され、魚種別に、即座に正確な仕分けを行うことが困難」(水産庁資料)というのがその理由である。

しかしマサバとゴマサバは別の魚である。カツオをまき網で漁獲する際に魚群集魚装置を用いると、メバチマグロの幼魚が多数混獲される。だからと言って「カツオとメバチは一括して『カツオ・メバチ』漁獲枠を設定する」というような話にはならない。そのような話は、資源管理上ナンセンスである。