「そもそも、全ての生体を売り切るというのは不可能なはず。もちろん、成長した大きい犬は、価格を下げたり、譲渡先が見つかったりしなければ、最終的にはスタッフが引き取るなどの努力はする。それでも残ってしまう分については、ダンボールに入れて店の裏に放置して衰弱死させるか、スタッフが一般人のふりをして野良を装い、保健所に持ち込んでいる、ということをよく耳にした」。

元ブリーダーでペットショップの勤務経験もある業界関係者の告白だ。日本では以前から殺処分数の多さが問題視されてきたが、保健所にすら持ち込まれずに死んでいく(ちなみに、死んだ犬・猫は「法律上」生ゴミとして扱える)動物もいるということは驚きだ。

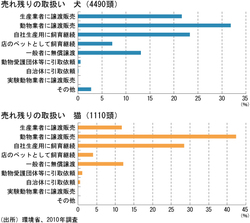

売れ残りの取扱い(犬・猫)

売れ残りの取扱い(犬・猫)拡大画像表示

もちろん、上記のような悪徳業者は一部であろう。では、長年非難の目を向けられ続けてきたペット業界の問題はどこにあるのか。まず、「売れ残り」がどこへ行っているのか分からないという事実が、流通上の事業者間の複層的なやりとりから垣間見えた。

環境省が行った動物取扱業者へのアンケート調査によると、売れ残った犬や猫は、犬が4%、猫が7.1%。その売れ残りの行き先として最も多いのは「生産業者に譲渡販売」、「動物業者(主に小売業者)に譲渡販売」で、5割を超えている。

移動販売も必要悪? 小売業者の矛盾

「『生体販売を行う企業は上場できない』というのが今の日本社会の現実です」(業界関係者)とまことしやかに語られるのを、何度も耳にした。イオンの子会社で、生体販売業者に店舗を提供するペットシティの豆鞘亮二社長も自ら生体販売を手掛けることの難しさについて話す。「ブリーダーの管理を徹底してトレーサビリティを確保するには相当な手間がかかる。自家繁殖できれば良いのだが、自社だけで130店舗分を供給し続けることも困難。そのため社としては生体販売に取り組むことは考えていない」。

小売業者は、町の小さなペットショップから、ショッピングモールに出店する大きな店まで、規模は様々。2000年代初頭にテレビ番組やCMなどの影響で特定の犬種が人気となった一時のペットブームが去ると、市場は飽和状態となった。

小さくて可愛らしい「売り時」を過ぎると価格を下げ、それでも売れなければ無償で譲渡するなど、何とかして「売り切る」。「ある程度成長して、価格が下がった犬や猫をあえて望む客も少なくない」と、小売業者は口を揃える。優良な犬・猫を多く扱う業者の店舗であれば、全て売り切ることも可能かもしれない。しかし、後述するオークションでも見られるように、最初から価格の安い、いわゆる「二流」と呼ばれるような生体を多く扱う業者もいる。そうした業者の場合、そう簡単には売り切ることはできないはずだ。譲渡や里犬探しも容易ではないだろう。