2018年7月の豪雨災害で5700棟の住宅が浸水して54人以上が犠牲となった岡山県倉敷市真備町。浸水した住宅のほとんどが氾濫した小田川沿いの低い土地に建てられていた。同町は1980年ごろに倉敷市のベッドタウンとして、1万1000人から2万人まで人口が急増した。通勤に便利で、手ごろな価格で、空気もきれいな場所のため、多くの若い世代が移ってきた。当時はハザードマップはなかったが、住宅を購入した人は川べりの低い土地ということは認識していた。

自宅が流される被害に遭った真備地区まちづくり推進協議会連絡会の中尾研一会長に聞くと「真備地区は120年前の明治時代に床上まで浸水する大水害があった。私は1975年からここに住んでいるが、台風により床下浸水は何度も経験したが、2階まで浸水することになろうとは想像もしてなかった。住んでいる人の多くは少々の雨が降っても床下浸水ぐらいで、それ以上にはならないと思っていた。住宅の購入にあたっては、通勤に便利だということを重視して、値段の割安なこの地域の住宅を購入したようだ。浸水リスクは認識していたが、それほど気にはしていなかったのではないか」と話す。

いつ来るか分からない豪雨災害リスクよりも、経済的な理由を優先して購入した住民が多かったようで、同県が行った被災住民アンケート(19年3月)によると「ハザードマップ(水害)を見て、内容も覚えていた」と答えたのは23.4%しかいなかった。日本の住宅政策は、戦後一貫して「持ち家推進」を続けており、結果として世帯数を上回る住宅戸数が存在することになった。毎年のように見られるようになった住宅の浸水、土砂災害の被害は、無秩序な住宅拡張政策の結果ともいえる。

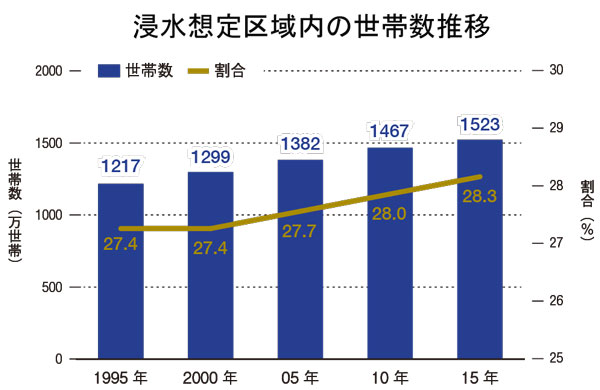

それを浮き彫りにした数字が明らかになった。95年から2015年までの20年間に、ハザードマップの浸水想定区域内の世帯数が47都道府県すべてで増加、その数は約306万世帯になり、15年には全世帯数の28.3%に当たる1522万世帯が浸水想定区域内に住んでいる─という山梨大学の秦康範准教授の論文が今年1月に発表されたのだ。

この傾向は大都市を抱えた東京都や神奈川県だけでなく、人口が減少している県でもみられ、秦准教授は「災害リスクの高い地域に住んでいる住民の啓発や人口減少社会にあった災害リスクを踏まえた土地利用を推進する必要がある」と訴えている。

人口が減少し、世帯数も間もなく減少に向かう日本では、経済成長を促すとみられていた新築住宅を奨励する政策を転換する必要性が生まれている。

そればかりではない。危険なエリアには高齢者福祉施設も多く建てられている。国土交通省によれば、20年8月現在、ハザードマップ内に建てられ、水防法に基づき、市町村が避難の際に配慮が必要としている施設(病院や高齢者、障がい者施設)が全国に7万7964カ所あり、うち特別養護老人ホームなど社会福祉施設が6万1754カ所だ。

7月の豪雨で近くを流れる球磨川が氾濫したことにより14人もの犠牲者が出た熊本県球磨村にある特別養護老人ホーム「千寿園」の場合は、施設が建てられた当時は浸水想定区域に含まれていなかったが、その後の法律改正により、浸水想定区域に含まれていた。