2016年、トランプ政権の誕生に米国人がショックを受けていた中で注目されたのがJD・バンスによる著書『ヒルビリー・エレジー:アメリカの繁栄から取り残された人々』だった。著者はラストベルトと呼ばれるオハイオの田舎町の公立学校に通い、母親はオピオイド依存症で結婚を繰り返す、という生活の中から東部名門校であるエール大学に進学した。

しかしこれは貧困から抜け出しエリートとなった成功の物語ではない。東部エスタブリッシュメントと呼ばれる白人エリートのアメリカと、貧困から来る絶望にあえぐ人々、その気持ちを代弁したドナルド・トランプを的確に表現した、いわば現代アメリカの光と影を言葉にしたものだ。

この本がネットフリックスによって映画化された。監督はロン・ハワード、バンスの祖母をグレン・クローズ、母をエイミー・アダムスが演じている。11月24日に公開され、来年のアカデミー賞候補になるのでは、とも言われている。

映画については様々な批評があるが、概ね否定的だ。理由は原作にある人々の悲痛な怒り、内側にこもったエネルギー、米国社会の断絶と格差、といったものが削ぎ落とされ、単なる貧しい白人家族の物語になってしまっているからだ。

映画のストーリーは麻薬に依存する母親の元、希望のない少年時代を過ごした主人公が、名門大学進学のチャンスを掴む。しかしある事情により就職を控えて故郷に戻る必要が生まれ、そこで辛い少年時代の自分と向き合う覚悟を決める、というものだ。

そもそも映画のサブタイトルが「郷愁の哀歌」で、どこかメロドラマ風だ。グレン・クローズ演じる祖母の怪演は見ものだが、このしっかり者の祖母により家族が崩壊から救われ再生していく、というお涙頂戴の物語になっている。

しかし本来のテーマである貧しい白人の絶望感、自分たちを置いてけぼりにして反映するアメリカという国家への怒り、その中で逞しく生きる人々のエネルギー、といってものが映画からは感じ取れない。米国の映画評論の中には「単なるプアホワイトのポルノ」とまで酷評するものもある。

なぜそうなってしまったのか、については諸説あるが、ハワード監督がアカデミー賞を取るためにあえて政治的要素を排除した、という見方が多い。ハリウッドは大方が民主党支持で、非常にリベラルな価値観を持つ社会でもある。原作に忠実な世界観では視聴も集まらないしハリウッドからの拒否感もある、と考えたのではないかと言われる。

また原作者のバンス氏もハリウッドに懐疑的で、自分の本当に言いたいことをハリウッドは正しく理解しないだろう、という前提でハワード監督の映画化路線を承諾した、とも言われている。つまり家族の物語になることを作者自身が容認していた。

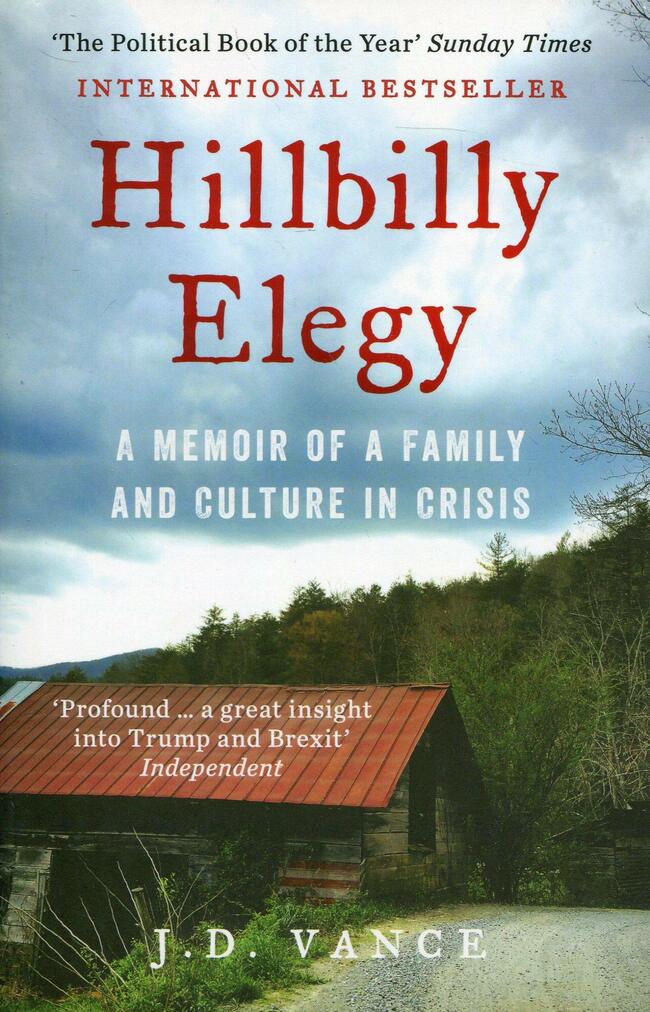

原作本ヒルビリー・エレジーのサブタイトルは、英語ではA Memoir of a Family and Culture in Crisis(家族の思い出と危機に直面する文化)だ。祖母の出身であるケンタッキーでは古き良きアメリカの暮らしがあった。地域の人々はみな顔見知りでしょっちゅう寄り合いがある。開拓時代から受け継がれた助け合いの精神が今も生きている。

しかしバンス氏の家族は石炭産業の繁栄につられてオハイオに移住、次第に産業が寂れ失業者も続出し、麻薬や暴力の問題が蔓延する場所に生きることになった。そこにはかつてあった人々のつながりは薄れ、日々の不満だけがくすぶっている。

そんな社会を作り出したのは金満主義の政治であり財界で、かつての米国人が持っていた寛容さや共同体の意識はどんどん失われ、成功することだけが社会の目的と化している。グローバル化は民主党支持者の多い地域に恩恵を与えたが、中西部はそれによって寂れていく一方だ。