2022年度の漁業・養殖業の生産統計が発表されました。漁業と養殖の合計数量が1956年に現行調査を開始して以来、初めて400万トンを下回り、過去最低記録を更新しました。

毎年生産量が減り続ける日本。世界全体では毎年増加しているので、世界的に見て極めて異例です。

前年比で7.5%の減。サバ類、カツオの水揚げが前年比で大幅に減少、サンマ、スルメイカ、タコ類が前年に続き、過去最低を更新したなどと報道されています。そして減少している原因は、回遊場所が沖合に移っているなどと、海水温の上昇が原因と報道されています。

確かに、海水温の変化は資源量に影響を与えます。しかしながら、もしそれが根本的な原因であれば、世界の他の海域でも同様に水揚げ量が減っているはずです。

世界中の海で、日本の海の周りだけが水温が上昇しているわけではありません。さらに言えば、他の海域でも同様に魚が減っているわけではありません。

FAOの予想でわかる日本の異常性

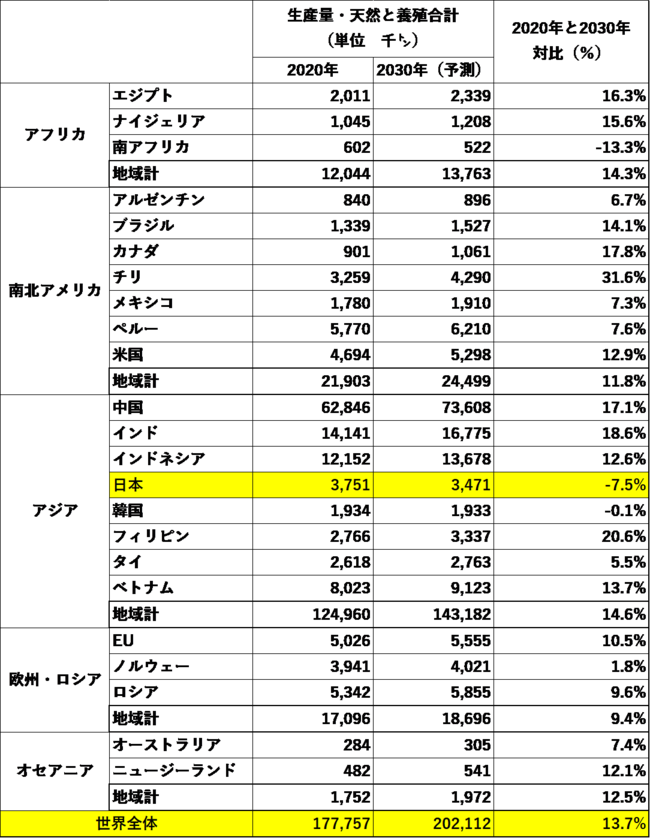

下の表をご覧ください。国連食糧農業機関(FAO)が、2020年比で30年の漁業・養殖業の生産量を予測した数字です。

世界全体では、日本ではもはや当たり前になっている減少傾向どころか、13.7%の増加予想です。しかも100万トン以上の生産量がある国で、減少予想されているのはわが国だけです。その5年間での減少予測の幅は7.5%です(隣の韓国は横ばい)。

しかもさらに悪いことに、22年時点で、20年比で8.9%減少。30年時点での7.5%減を既に前倒しして悪化しているのです。

世界銀行は10年比で30年の生産量を予測していますが、全体では23.6%の増加予想に対し、日本だけが9%の減少予測でした。そして17年時点でその予測を前倒しして悪化を続けています。しかしこのような科学的根拠に基づいたデータは、日本で報道されることはほとんどありません。