「魚が減った本当の理由」について科学的根拠に基づいて記述すると、ほとんどの方がその事実に驚かれます。そして原因と対策について広く知ってもらいたいと、これまで多くのシェアをしていただいています。

その原因とは「科学的根拠に基づく水産資源管理が行われていないから」です。これに対してよく出てくるコメントが「中国や韓国が悪い」や「海水温の上昇」といった理由です。実際に、マスコミでそう誘導されている報道も散見します。

もちろん、外国や海水温が資源量に影響しているのは事実です。農作物がその年の気候によって収穫が変動するのと同じです。しかしながら、魚の資源量については「漁業」の影響が極めて大きく、漁業・水産業を成長産業としている国々と日本では、「資源管理」に対する制度や考え方が大きく異なっています。その結果は、漁獲量や資源量などに顕著に表れています。

科学的根拠に基づかない「間違った処方箋」で漁業を続けているために、魚が減って漁業者が減少、地方の衰退も止まりません。

今回は「外国が悪いのか?」について、外国漁船の影響がない瀬戸内海の漁獲データを基に太平洋側と比較し、その誤解を解いていきます。中国漁船や韓国漁船が原因で魚が減っているのなら、瀬戸内海の漁獲量は減っていないことになりますので。

愛媛県の漁獲量が減少する意味

下のグラフをご覧ください。愛媛県のマダイ、ヒラメ、ガザミ、サワラの漁獲量推移をグラフにしてみました。1960年代から、1980年代にかけて漁獲量が増加し、その後は減少傾向が続いていることが読み取れます。

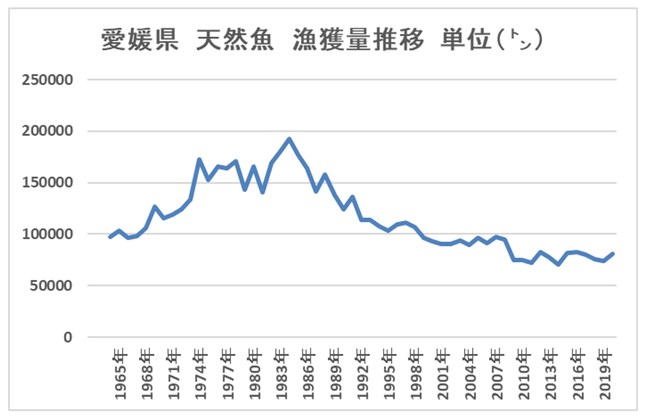

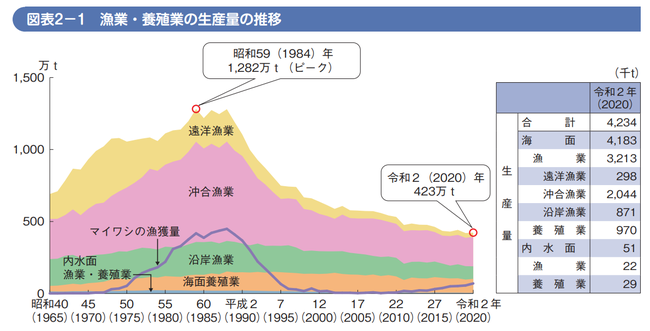

下のグラフは、愛媛県の天然水産物の推移です。この傾向は、愛媛県という瀬戸内海の漁場にだけ起きているのではなく、日本全国のほぼ全魚種で、同じ傾向となっています。

下のグラフをご覧ください。瀬戸内海では、中国漁船や韓国漁船は操業していません。「点」ではなく「全体」を俯瞰すれば、外国船のせいには出来ないことがわかります。さらに、具体的な魚種で瀬戸内海と太平洋の漁獲推移を比較すると、資源管理が機能していない漁業が、いかに資源量に悪影響しているかわかります。