塩サバ、シメサバ、サバ缶など。日本人にとってサバは、漁獲量が多くもっとも身近な魚種の一つ。しかしながら、サバについて詳しく資源動向や問題点が明示されている例は見当たりません。そこで科学的なデータを基に、将来もサバを食べ続けられるために示してみます。

サバの不漁でサバ缶が休売になったり、価格が上昇したり、はたまた使う原料が小型化してしまったりと、困った状態になっているサバ漁。

サバが深刻な不漁になり、加工や缶詰原料が最初に大きく不足したのは1990年でした。その時に大きく脚光を浴びたのが、日本市場を席巻しているノルウェーサバ。この年から年間数万トンであった輸入量が一気に10万トンを超え現在に至ります。

1990年当時はすべて丸のままの冷凍原料の輸入でした。しかしながら現在では、中国をはじめとするアジア諸国にいったん丸のまま輸出し、そこでフィレーなどで加工してから日本に輸入されるものがあります。このため統計が複雑になっていて正確には分かりませんが、ノルウェーからの輸出国別の数量から分析すると、日本直行と他国経由での輸入量は、ほぼ半々と推測できます。

サバは2種類4系統

サバといえば一般的にマサバを指すことが多いですが、マサバとゴマサバの最大の特徴は体にゴマのような斑点があるかどうかです。

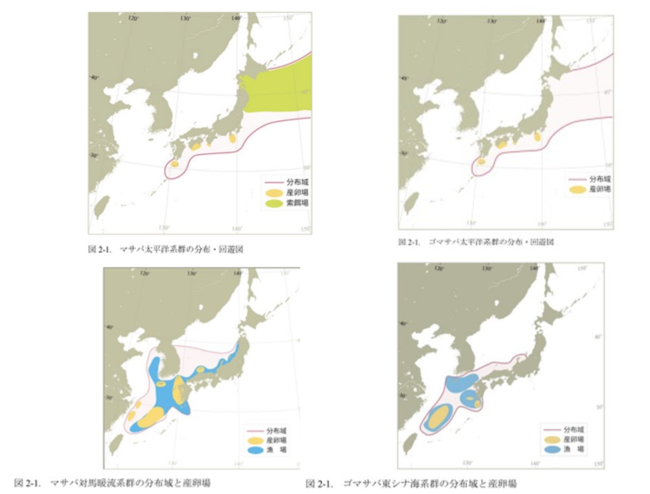

統計上サバはサバ類として分類されています。日本ではマサバとゴマサバの2種類がいます。さらに、大きく分けてそれぞれ、マサバは太平洋系群と対馬暖流系群、ゴマサバは東シナ海系群に分かれています。下図がそれぞれの分布図です。

分かりやすく説明すれば、2種のサバが太平洋側と日本海・東シナ海側に分かれているということです。