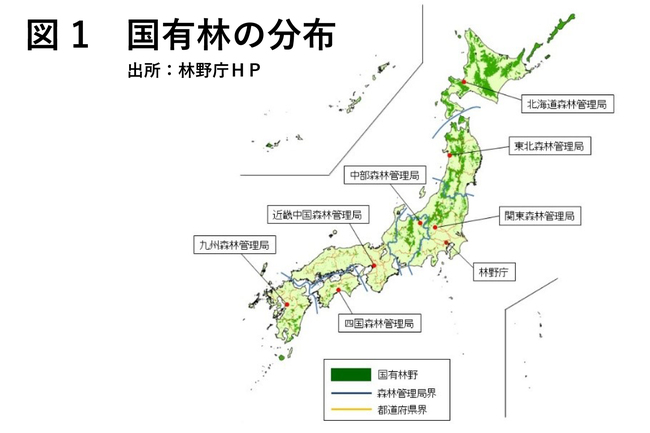

まず国有林の分布図を見ていただこう。国有林は全森林面積の約3割、国土面積の約2割という広大なものである。その分布は北日本に偏ってはいるが、一応全都道府県にある。これを見ただけで国有林が日本の環境にとって重要な存在であることに気づかれると思う。

林野庁のホームページでも、「国有林とは?」という冒頭で、環境保全上の重要性について、続いて人と森林とのかかわりの場としての役割を紹介している。そして最後に木材生産が行われていることを述べている。

しかし、長らくこの順序は真逆で、木材生産すなわち林業中心であった。それは国有林野事業が独立採算制で、木材を伐採し販売した収入をもって何万人もの従業員を雇用してことにある。また、地域の林業や林産業を支える役目を負っていたから、環境面から見れば明らかなマイナスであっても、森林伐採は悪とばかりは言えなかった。

しかし、今にして思えば、この図面をもっとじっくりと俯瞰して、大局的な見地から環境保全と林業経営の持続を図るべきだったのだろう。国有林野事業の赤字縮小のため多くの天然林を伐採したが、それでも決定的に遅くはなかった。その広大さは多くの余得を残していたのである。

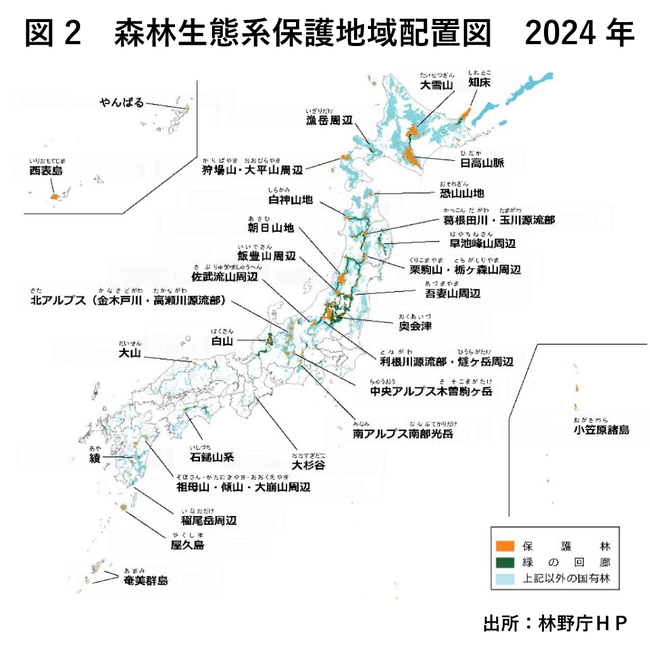

それらは、1989年の「保護林の再編・拡充」という制度改正によって、広大な原生的天然林からなる森林生態系保護地域が、全国26カ所に順次設定されていったのである。中でも白神山地(ブナ天然林等)と屋久島(天然スギ等)の森林生態系保護地域はまるごと世界自然遺産に登録されて一躍有名になった。

すぐには抜けない林業偏重

森林生態系保護地域は、現在31カ所、73万6000ヘクタール(ha)で、国有林面積のほぼ1割を占めるまでになっている。

当初の26カ所については、有識者による「林業と自然保護に関する検討委員会」で決められていたが、具体的な区域や管理方法については、林野庁の地方部局である営林局で地元の有識者からなる設定委員会の意見を聞いて決定された。

有識者には、林業関係(林学者、研究者、林業者等)、自然保護関係(生態学者、自然保護協会、野鳥の会、山岳会等)、一般(経済学者、文化人、市町村等)から選出することになっていた。設定委員会の実態は、保護地域を拡大させたい自然保護関係者とそれを抑止したい当局を林業関係者が応援する構図であった。

そもそも公平であるべき当局が最初から林業側であることが問題であるが、それまで木材供給を最大の目的としてきた国有林野事業は、関係業界と彼らが推す政治家と一体だったのでその習性が一挙に治るはずがない。もっとも、今でもほとんど変わらないのが問題だが。