いわゆる銘木と言われる天然木(高品質材)は各地に存在して、国有林野事業の収入を支えていた。中でもスギ、ヒノキ、ヒバなどの建築用材として珍重された純度の高い針葉樹林は、東北以南の各地に存在した。

青森営林局の青森ヒバ、秋田営林局の秋田スギ、長野営林局の木曽ヒノキ、高知営林局の魚梁瀬スギ、熊本営林局の屋久スギである。それらの樹齢は少なくとも200年、屋久スギに至っては1000年を超えないと屋久スギと呼んでもらえない。

また、200年の林齢を数える天然林も各地にあって、多くは広葉樹・針葉樹の混交林であるがケヤキ、ハリギリ、シオジなどの広葉樹銘木に天然スギ、天然ヒノキ、イチイ、カヤなどの針葉樹銘木が点在している。北海道の天然林ではウダイカンバ、ミズナラが銘木である。

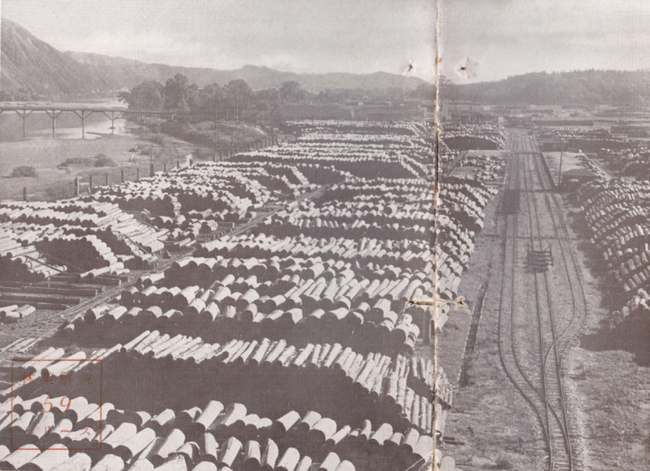

人工林のスギの丸太価格が2万5000円/立方メートル(㎥)、ヒノキが4万5000円/㎥の時代に、天然物は10万円/㎥以上したから、これらを大量に伐採すれば収入はどんどんあがる。特に国有林野事業が慢性的な赤字に陥ってからは、銘木針葉樹への伐採圧力はさらに高まり、特に年度末の収入不足にあって少ない伐採量で多くの収入を上げられることから、重宝された。

これらの天然生針葉樹の美林を伐りまくって成績を上げた局長が、その後林野庁長官に栄転した。まずは秋田局、天然スギが枯渇すると、次は熊本局、屋久スギが伐採できなくなると、長野局天然ヒノキ、高知局魚梁瀬スギ。長官を輩出する順にものの見事に天然針葉樹の美林は消えていった。

200年以上の林齢の美林たちは少なくとも江戸時代から大切に受け継がれてきた森林資源である。いくら国民が木材増産を求めていた時期とはいえ、林業的に貴重な資源として、ある程度長期的視野に立って持続的に伐採していくべきだった。現場にいた多くの林野庁の技官はそのような思いを抱いていたに違いない。