いよいよ始まる大阪・関西万博のバスターミナルでは250m超の曲面構造に設置された、ペロブスカイト太陽電池(PSC)が入場者を迎えてくれる。 僕の商社マン時代にはペロブスカイト構造のチタン酸バリウムを取引していたので懐かしい名称だ。

ペロブスカイト構造とは結晶構造の一種であり、自然界に存在する鉱物であるペロブスカイト(灰チタン石)と同じ結晶構造を持つことが名前の由来となっている。英語でペロブスカイト電池を(Perovskite Solar Cell、英略:PSC)と呼ぶので本稿ではPSCと略称を使いたい。

さて、地球温暖化や環境問題が深刻化する中、再生可能エネルギーの重要性が高まっている。特に太陽光発電は、そのクリーンさと持続可能性から注目を集めており、PSCはその中でも高効率かつ低コストで製造可能な次世代の太陽電池として、世界的に注目されている。このエッセイでは、PSCの特性、日本におけるヨウ素資源の供給力、国内企業や研究機関の取り組み、海外との提携、そして未来の展望について詳述する。

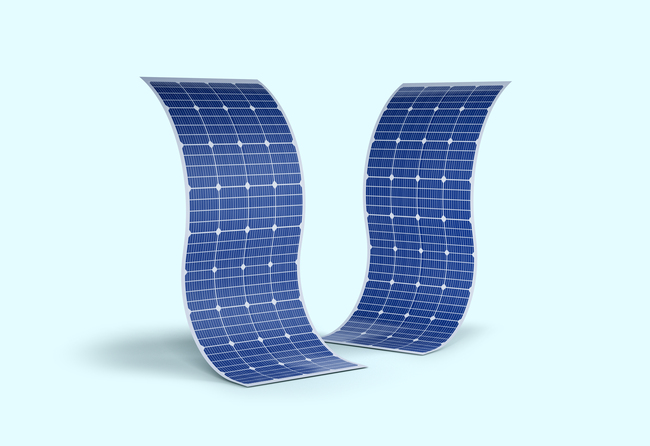

PSCは、特定の結晶構造を持つ材料を利用しているが、この材料は、有機物や無機物から構成されており、特に光吸収効率が高いことが特徴である。従来のシリコン系太陽電池と比較し、製造コストが低く、軽量で柔軟性があるため、さまざまな用途に適用できるポテンシャルを秘めている。最近の研究によって、PSCは変換効率が大幅に向上し、現在では20%を超える効率を達成しており、この数値はシリコン系の太陽電池に匹敵する。

日本が持つ世界トップクラスの資源

レアメタル貧国の日本はPSCの原料のヨウ素だけは世界でトップクラスの資源を有する。

PSCの生産に不可欠な原料の一つがヨウ素であるが、この元素は、PSC構造を形成する際に重要な役割を果たしており、その供給がなければPSCの大量生産は困難である。日本は世界のヨウ素資源の約30%を保有しており、その供給力は国際的に重要な役割を果たしている。国内では、特に千葉県や茨城県の地下水からヨウ素を効率的に採取する技術が確立されており、安定的な供給が可能となっている。このような安定供給は、PSCの生産において日本の国際競争力を維持するための基盤となっている。

日本には、多くの大学や研究機関がPSCの研究を行っている。特に東京大学や物質・材料研究機構(NIMS)は、PSC材料の特性評価や新しい合成方法の開発を行い、産業界との連携も進めている。東京大学の研究グループはPSC材料の結晶構造や耐久性向上に関する研究を進め、国際的にも高く評価されている。NIMSは、PSC材料の特性を評価し、商業化に向けた技術の開発を進めている。これらの研究機関は、PSCの実用化に向けた重要な役割を果たしている。

日本の企業もPSCの製造に取り組んでいる。積水化学、シャープ、パナソニック、京セラなどの企業は、それぞれの強みを生かしてPSC技術の開発を進めている。

積水化学は今年1月、旧シャープ堺工場に100MWの生産ラインを新設すると発表した。投資総額は900億円。27年にラインを稼働させ、その後、追加投資を行い、30年にはGWクラスの製造ラインの構築を目指すという。

その他、シャープは太陽光発電の分野で長い歴史を持ち、PSC技術にも関心を寄せている。パナソニックは、PSCの商業化に向けた研究を進め、環境に配慮した製造プロセスに注力している。京セラは異なる材料を利用したPSCの開発に取り組んでおり、さまざまな市場ニーズに応える製品を目指している。

さらに、日本の企業と大学が共同で研究開発を行うプロジェクトが増加し、実用化に向けた技術のブラッシュアップが進んでいる。この連携により、研究成果が迅速に市場に反映され、商業化の加速が期待される。企業が大学の研究結果を元にプロトタイプを開発し、実際の製品化を目指す流れが一般的になっている。また、研究機関から得られた技術を企業が商業化する際の技術移転が行われ、これにより研究成果が市場に活かされる。

特に欧米やアジアの研究機関との連携が強化されている。異なる視点や技術が融合することで、新たな発見や技術革新が生まれる機会が増えている。海外のカンファレンスやワークショップに参加することで、最新の研究成果や技術情報を共有し、国際的なネットワークを築くことも重要である。