かつての日本の住宅用原木取引は、役物(やくもの)中心であった。

林業の一応の成果品は丸太(原木)である。これを製材屋が買って、柱や板に加工するわけだ。そのとき柱や板の表面に節がでないものが高く売れる。このような高級品を役物と呼ぶ。節の有無、木目(もくめ)の美しさ、 材の色が原木の価値を決定づけていたのである。

節は幹に残る枝の痕跡で、製材された木材の表面(材面)に斑点状に現れる。枯れ枝の痕跡は死節(しにぶし)であり、 穴が開いていたりして見た目が悪いのと、同時に木材の強度的にも欠点となる。

生節(いきぶし)は、伐採時に生きていた枝すなわち生き枝の痕跡で、無節材が良い物という先入観のない人にはデザインとして喜ばれたりもする。しかし、ふつうは無節材が高価に取引きされており、柱であれば4つの材面がすべて無節という四方無節(しほうむし)がもっとも珍重された。

よく原木は元玉(1番玉;樹木のもっとも根元に近い部分から採れた丸太)勝負と言われる。元玉は枝が早くに枯れ上がり、無節材が採れる可能性が高いからである。2番玉、3番玉と上にいくにしたがって枝張りが残っている可能性が高いから、欠点も多くなる。

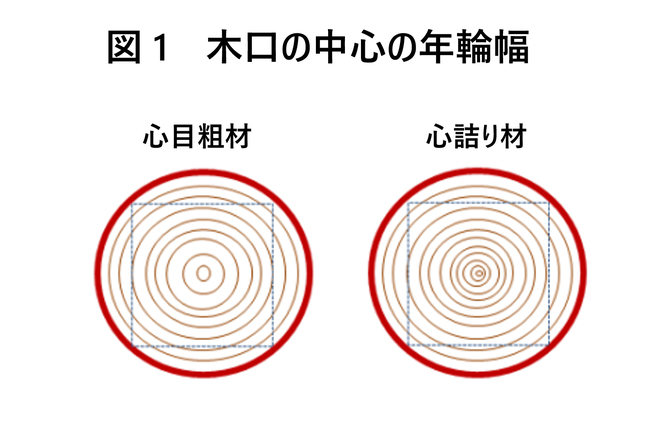

では製材業者(買い手)はどこに着目して無節材を見分けるのであろうか。それは元口の中心の年輪の幅だという。

幼齢期の樹木は太く張った下枝があると成長がよく、年輪幅が太くなるというのだ。したがって、元口の中心の年輪が詰まっていれば、その樹木は下枝が少なかったということで、節が出る可能性が少ないのだそうだ。もちろん丸太の樹皮上に現れる枝の痕跡も参考にする。

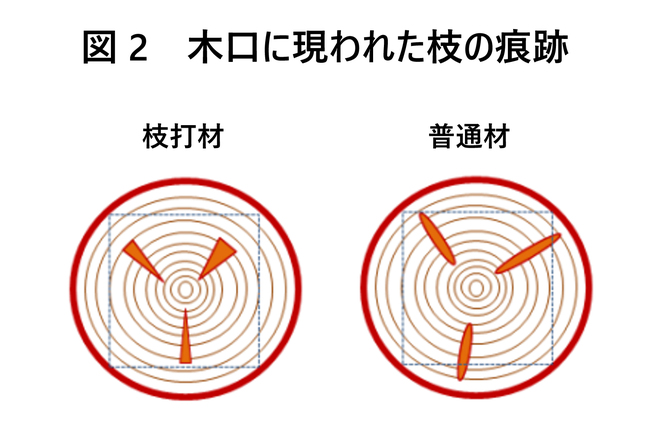

枝打材については、木口に現れる枝の痕跡が紡錘状(中央が太く両端に向かって細くなったような形)ならば無枝打、樹皮側が直線的に切れていれば枝打材である(図2)。ある製材屋の熟練番頭は、初出荷林分からの原木の木口に枝打の痕跡を認めるや、その林分のすべての掽 (はえ;丸太を積んだ山)を買い占めた。その林分が枝打されていることを他の買い手に知られないようにするための、賭けに出たのである。

無節材が多ければ、次回の入札でも高値を入れようという算段だ。商売とはかように厳しいものであり、先見性と決断力に優れたものが、儲けるのである。