釧路から銚子にかけての太平洋側でサバが不漁となり、サバ缶休売がニュースになっています。一方、北海道や青森などで大量のマイワシが打ち上げられたり、各地でマイワシが大漁だったりで、サバが獲れないならイワシ缶があるでは? と思われる方がいるかも知れません。

わが国ではサンマ、スルメイカ、アジなどをはじめ5年前、10年前、20~30年前と比較すると、さまざまな魚種の水揚げ量が大幅に減ってしまっています。そんな中で、マイワシは漁獲量全体の減少のスピードを緩めているほぼ唯一の存在です。なお、漁獲量が減り続けているのは日本独特の傾向で、世界全体では増え続けています。

マイワシは、脂がのった大きなものは焼いても、刺身でも、加工しても大変美味しく、もちろん缶詰めにしても美味しい魚です。

マイワシの大半は養殖のエサに

下の写真をご覧下さい。同じマイワシでも、まるで違う魚のように見えます。上は非食用の小さなマイワシ、下は大きなマイワシです。サイズはそれぞれ20~40グラムと80~100グラムといったイメージです。

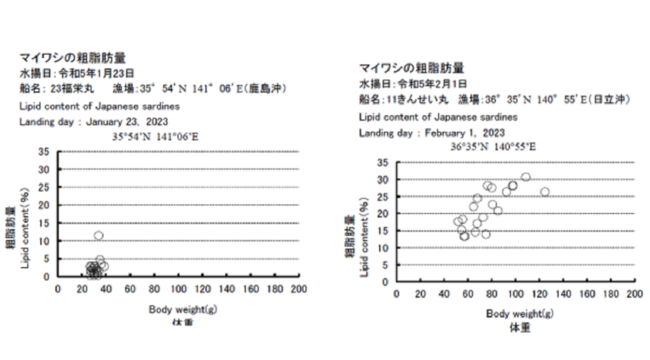

次に脂肪分で比較してみましょう。上の魚の写真とグラフの個体は、イメージですので異なりますが、同じマイワシでも20~40グラムの小さいマイワシでは脂肪分が5%未満なのに対し、80~100グラムになると20~30%もの脂肪分になっていることがわかります。

僅か1週間ほどしか漁獲時期の差は変わりませんが、小さいマイワシと大きなマイワシでは、脂ののりとその価値は大きさによってこれほど違うのです。

丸々としたマイワシだけを獲ればよいのですが、残念ながら現場はかなり違います。マイワシの水揚げが多い釧路港では、約9割ものマイワシが、非食用に回っています。丸のままフィッシュミール工場に運ばれて魚粉や魚油に加工されていくのです。