脂がのったサバといったら、どんなサバを思い浮かべるでしょうか? スーパーに並ぶ塩サバや、お弁当や外食などでもすっかりお馴染みの、ノルウェー(大西洋)サバではないでしょうか?

日本のマサバに比べて、ストライプがはっきり。メタリックブルーが特徴のノルウェーサバを食べたことがある方は少なくないと思います。

写真で比較してみましょう。皮の方から見ると脂の有無は分かりにくいですが、身の方からみるとよくわかります。上が国産マサバで、春に漁獲。脂がないので身が赤っぽく見えます。一方で下がノルウェーサバ 秋に漁獲・脂があり白っぽく見えます。

ところで、脂がのっていないノルウェーサバを食べたことがありますか? 国産の場合は、脂がのって美味しいサバもあれば、必ずしもそうではないサバもあったはずです。

ノルウェーサバが日本市場を席巻している背景を通じて、日本の魚が消えて行く本当の理由に気づいていただきたいと思います。

ノルウェーサバは周年脂がのっているわけではない

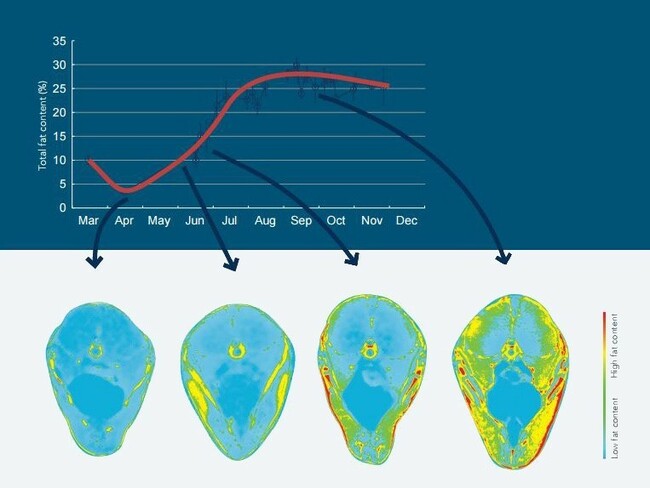

脂肪分推移を示した下のグラフをご覧ください。まず結論からですが、ノルウェーサバも周年脂がのっているわけではありません。産卵期およびその前後に当たる3~5月頃の春は脂が5~10%前後と低いことがわかります。

そしてエサを食べながら産卵後の体力を回復した秋から冬にかけては、25~30%程度に脂肪分が上昇していることもわかります。

魚の性質として、マサバに限らずサケやマグロなどでも同様ですが、産卵期になり卵や白子が大きくなると、栄養分がどんどん取られていきます。このため身がやせて脂肪分が減少します。そして産卵後にも生き残る魚種は、ふたたびエサを食べて脂を蓄えるパターンを繰り返して成長して行くのです。

マダラやカレイなど、必ずしも脂がのらない魚種もありますが、産卵後に再び身の厚さが増すという点で同じです。産卵の直前および直後は、卵や白子を食用にしない場合は、痩せているだけでなく、魚の価値も高くないのです。