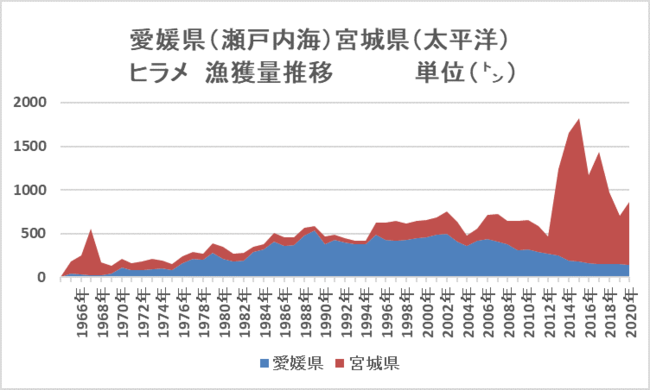

瀬戸内海(愛媛県)と太平洋(宮城県)のヒラメで比較してみた

下のグラフは、青が愛媛県、赤が宮城県のヒラメ漁獲量推移を示しています。1990年前半くらいまでは同じペースで推移していました。そして「劇的」に変ったのが2011年以降の漁獲量です。

東日本大震災で、宮城県のヒラメ漁業は一時的に減少しました。その影響で、その後、劇的に資源量が増えて、漁獲量が増加したのです。

一方で、愛媛県では漁獲量の減少傾向が続いています。また残念なことに、すでに宮城県では、震災後に一時的に増加した資源量は、再び減少しています。

同県では、マダラ(リンク)も震災後に資源量が急激に増えました。しかしながら、科学的根拠による漁獲枠がなく、小さなマダラまで獲り続けてしまい、震災前の低水準に逆戻りしてしまいました。

愛媛県と宮城県は、このままでは同じように資源が減少して、漁獲量が減っていくことになります。なお念のためですが、宮城県の沿岸で中国船や韓国船はヒラメを漁獲していません。

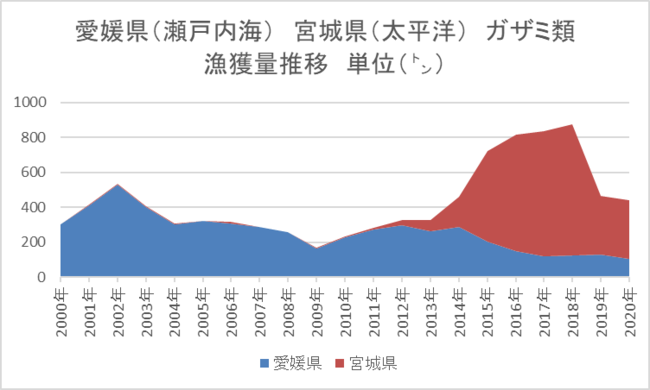

瀬戸内海(愛媛県)と太平洋(宮城県)のガザミで比較してみた

次にガザミ類の例です。青の愛媛県の漁獲量は減少傾向が続いていますが、赤の宮城県は、一時劇的に増えたことがわかります。宮城県で激増した原因は2011年の東日本大震災でした。

それまでも、微量のガザミは漁獲されていましたが、一気に漁獲量が増えました。しかしながら、再び減少傾向となっています。

上述の大震災後、一時的に宮城県のマダラ、ヒラメと同じパターンです。科学的根拠に基づく資源管理ではなく、「自主管理」では、同じパターンで再び悪化してしまうのです。

そして悪化した要因が、乱獲以外の原因に責任転嫁されてしまうので、一向に改善しません。なおこれは、漁業者ではなく、制度の問題です。