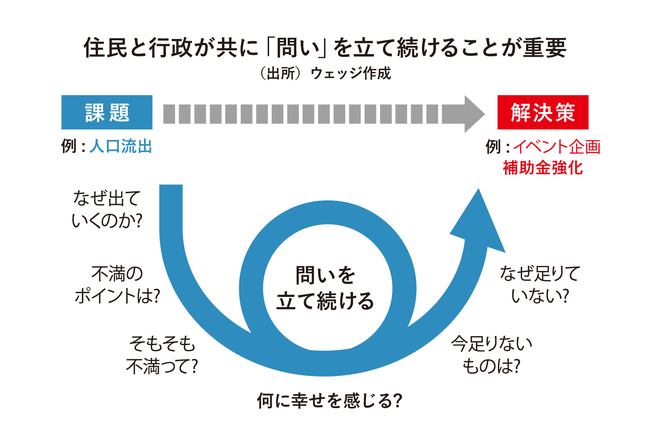

例えば、被災後の人口流出という課題に対しては、「集客イベントの開催」や「補助金の拡充」といった〝直線的〟なアイデアではなく、そもそも『なぜ、人が出ていくのか?』、まちに不満があったのなら『なぜ、不満があったのか?』などをぐっと掘り下げて、深く考えていくのです。

当然、モヤモヤしますが、外部の視点を借りながらも、どうすれば住民がこのまちで生きていきたいと思うのか、何に幸せを感じるのかといったことを思考する時間を確保することが重要です。こうして地元の人たちが自発的に生み出したアイデアや解決策こそ、〝地〟に適ったものになります」(山崎氏)

正解がなく時間もかかるが、このプロセスを踏むことによって出てきたアイデアに魂が宿るのだという。

行政への不満は

なぜ生じるのか?

三つ目は、この思考プロセスを行政と住民が共有することだ。

震災対応を巡っては、住民と行政の間で対立構造が発生しやすい。実際、小誌記者は現地を取材中、「行政が住民の要望に応えてくれていない」「行政の動きが見えない」といった不満の声を幾度となく聞いた。

これに対し、都市計画の専門家である東京都立大学教授の饗庭伸氏は、公助での救済を求めすぎている現状に疑問を投げかける。

「阪神・淡路大震災以前までは、被災者たちが自分の貯蓄などで次々と家を再建し、そのエネルギーを行政が都市計画によって調整するというのが住民と行政の基本的な構図でした。しかし、東日本大震災が顕著であったように、いつのまにか自宅の再建も政府負担が当然という考えになってしまった」と分析する。

また、「都市計画として行われる土地区画整理事業などには合意形成が必要であり、実現には時間がかかります。東日本大震災後、陸前高田市では市街地をかさ上げし、宅地再編を実施しました。ただ、住民の意向を踏まえていたはずが、完成を待つ間に別の場所で再建した人も多く、空地が目立ちます。公助に頼りすぎると、却ってまちの復興につながらないこともある」と指摘する。

もちろん、まちをどうするかといった地方自治は行政の一丁目一番地の仕事だが、復興のすべてを行政に頼ることは現実的ではない。復興計画においても、行政任せで策定した案に住民が意見を出すという形では、互いの役割や意図が見えないままで、山崎氏の指摘する「思考プロセス」を経たことにはならない。

実際、行政の復興計画検討会に公募市民として参加している山下祐介さん(38歳)は、「現在の復興計画案に載っている課題や方向性はどれも間違ってはいません。しかし、それをどう実現していくかが住民側には見えてこない。人口減少のように震災前から抱えていた課題を『復興』という形でアイデアを出すだけでは解決できるはずがないことも分かっています。これまで解決できてこなかった課題の解決策を見つけるのは困難なことですが、魂のない復興計画にならないよう進めていかなければなりません」と語る。

同じアイデアでも、それが生まれた背景にどのような議論があったのか、行政と住民が共有できているかいないかで、納得感や実行に向けての温度感も異なるはずだ。