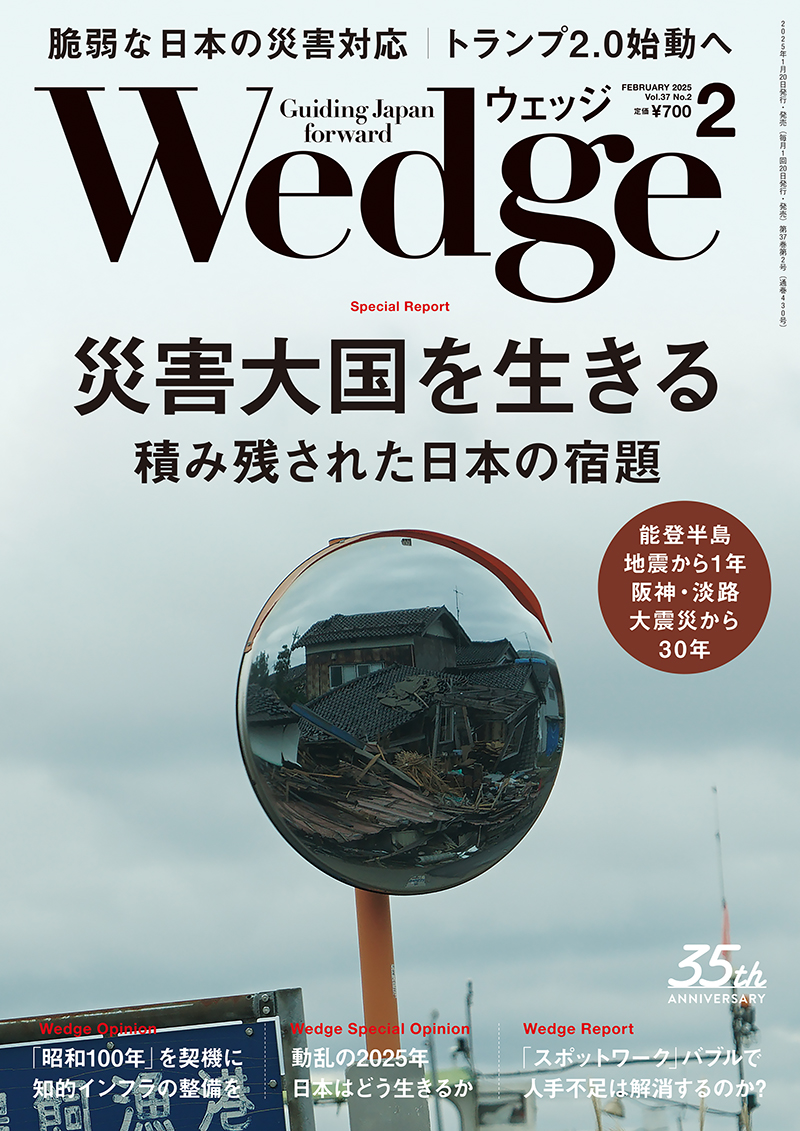

能登の震災が

問うていること

我々は、能登の震災から何を学び、これから起きうる災害にどう向き合うべきなのか。

「震災対応とは毎回、次々と前例のない課題が浮かびあがり、〝国家の強さ〟が試されるものです」

こう語るのは、東日本大震災の復興にあたった元復興庁事務次官の岡本全勝氏だ。同氏は能登の震災について「東日本大震災も地方を襲った災害でしたが、大規模な津波が襲ったことや、沿岸部に集落がまとまっていたことなど、特殊な事情も多かった。本格的な人口減少時代に過疎地域で起こった災害という点では、今回の能登の震災が日本の多くの過疎地域にとっての前例となるはずです。孤立集落をどうするかといった議論は、将来発生が懸念されている南海トラフ地震の時にも必ず直面するでしょう」と指摘する。

過疎地域での復興について、前出の饗庭氏は「まちを元通りにしても、自動的に人が集まるわけではありません。仕事の復旧や創出など地域の経済を回す仕組みの復興が欠かせません。観光資源がなくても、小さな〝モーター〟が地域に隠れていることもあります。例えば地域にある『介護施設』は『産業』として認識していないかもしれない。しかし、見方を変え、介護施設を起点に、直接的な雇用以外にも提供される食事やサービスがあることを考えれば、波及効果を期待できます」と話す。

幸い、日本は諸外国に比べて災害対応や復旧・復興支援に詳しい人材が豊富だ。例えば、阪神・淡路大震災後に設立された「人と防災未来センター」に勤務後、大学で教鞭を執っている人材もいる。こうした地域住民が気づいていない価値を見出すためには、行政と地域の「思考プロセス」に第三者として専門家の知見を活用していくことも有効だろう。

災害が襲うのは、過疎地域だけではない。首都直下型地震や南海トラフ地震の発生も想定される中、都心での復興は何が課題なのか。

「かつての関東大震災や阪神・淡路大震災がそうであったように、地域の経済を回す仕組みがしっかりとある場所は、まちを元通りにすれば自然と人が戻ってきます。しかし、平時からのつながりが希薄であることは大きなリスクです」(饗庭氏)

都市部の便利で快適な暮らしは様々な「サービス」をお金で買うことで成り立っている。だが、大災害が起きれば、人手不足によりサービス供給量が制限されることは明白である。地方であれば「助け合い」で解決できるようなことも、都市部では混乱が起きることも想定される。都市部で暮らすということは、こうしたリスクがあるということを自覚しておかなければならないだろう。

人口減少時代の復興において、すべてを元通りに戻すことが正解とは限らない。だからこそ、目をそむけたくなるような決断を迫られることもある。だが、「平時の議論が有事の判断につながる」(山崎氏)ことは間違いない。能登の震災はそのことを我々に問うている。