世界認識の一部に過ぎなかった絵画

1483年、レオナルドが送り込まれた新天地のミラノで当主の公爵、ルドヴィーコ・スフォルツァにあてた自薦状が残されている。

〈名声赫々たる殿下。小生、きわめて軽く、頑丈で、携帯容易な橋梁の計画をもっています。それによって敵を追撃することもできれば、時には退却することも出来ます。ある町の攻囲にあたって、濠の水を浚え、無数の橋梁や上陸用舟艇や雲梯その他かかる攻撃に付属する諸道具を制作することができます〉(『手記』杉浦明平訳)。

10項目の自薦状の最後で、画家はようやく彫刻や絵画のなど「本業」の売り込みも忘れていない。レオナルドはここでも、軍事技術者として、あるいは土木技師として、時には解剖医として、科学的な研究とその応用に熱中してさまざまな提案を政庁に売り込んだが、構想は実現に至らなかった。

しかし、ミラノの歳月では鷹揚なパトロンの下で宮廷行事に演出や音楽家としてかかわるなど、多彩な活躍の場を得た。それはレオナルドの人生に久々の安らぎと充足をもたらしたはずである。

このような歩みを見れば、万能の人のレオナルドにとって〈絵画〉とは、彼の世界認識のための作法(メチエ)の一部にすぎなかったのかもしれない。

彼はこう書き残している。

〈「絵画」は一瞬のうちに視力をとおしてものの本質を君に示す。しかも印象が自然の対象を受けいれるのと同じ手段によるのであり、かつ同一時においてであるが、全体を満足させる諸部分の調和的均衡はこれと同時につくられるのである〉(『手記』)

彼の場合、五感の働きのなかでも「見ること」は、目の前に差し出されたものの真の表面と姿かたちをありのままに伝えることで、甘美な諧調で感覚が満足させられる調和が生まれる。それは人の聴覚が声や音から得るものと似ているが、音は「時間」が介在することで生まれるそばから死んでゆくから、音楽のように消えやすい。

人間の美しい肢体を目の前にしたとき、その美は音楽のように消えやすくもなければ、迅速に滅びもしない。それは持続していくのだと、レオナルドは述べている。

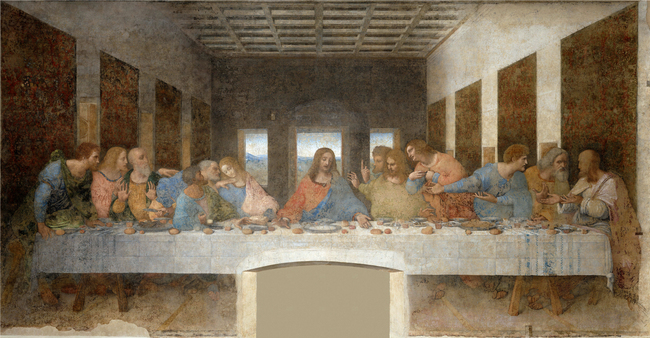

ミラノ公爵スフォルッツァの下で、レオナルドは生涯を代表する二点の絵画を描いている。一点は修道院の壁画として依頼された『最後の晩餐』である。

キリストが処刑される直前の12人の使徒たちとの会食の場面で、ひとりの裏切者を浮かび上がらせる劇的な構成は圧倒的な画家の力量を見せつけた。

もう一つはスフォルッツァの愛妾、チェチリア・ガレラーニを描いた『白貂を抱く貴婦人』である。妻のベアトリーチェと暮らす城内に、公爵が一緒に住まわせ続けたという愛人の、澄んだ美しさを湛えた肖像である。

女性が胸に抱く白貂はスフォルツァ家の紋章であり、1488年には公爵はナポリ王から「白貂の勲位」を受けている。この絵は画家の主君に対するひそかな賛辞(トリビュート)であったのだろう。

しかし、ルネサンスの黄昏が近づいていた。「偉大なロレンツォ」の死とメディチ銀行の倒産、過激な教会原理主義者サヴォナローラの台頭とその処刑など、祖国フィレンツェの衰退を、彼はミラノの地で知った。