我が国は効果がある「予防的アプローチ」を取っているとは思えません。それどころか、漁獲量が減った原因に関しては「よくわかない」「調査が必要」といった対応が目に付きます。「獲り過ぎ」という魚が消えていく本当の理由にはあまり触れず「予防的アプローチ」を取らずに漁を続けたらどうなるか?

残念ながらその結果が、ほぼ全魚種が減り続けている日本の漁業の現実なのです。

遅い資源評価の反映

日本場合、資源評価が実際の漁獲枠設定に反映するのに時間がかかり過ぎるといわれています。2年前のデータとなるケースがあるそうです。

資源量は年々変化していきます。今が予想以上に深刻な資源状態でも、2年前のまだ今より多かったころの資源をベースに漁を行うことは、予防的アプローチが獲られていない日本の漁業が「いたちごっこ」となってしまう元凶になってしまいます。

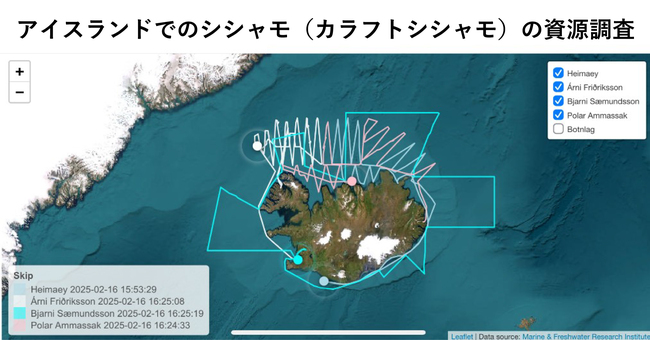

上の図はアイスランドでシシャモ(カラフトシシャモ)資源をリアルタイムで調査しているものです。漁船を含む4隻の調査船が、シシャモが回遊してくるアイスランドの海域を調査しています。2月16日時点のデータですが、その数日後に約9000トンの漁獲枠が発給されています。こういったリアルタイムの調査を何年も前から当たり前のように行っています。

ノルウェーサバで有名なタイセイヨウサバの資源調査は、毎年夏にノルウェー、欧州連合(EU)、アイスランドなどの漁船や調査船が共同でかなり広い範囲で行います。

そしてその調査結果に基づいて漁獲枠のアドバイスが出るのが9月末~10月上旬にかけてです。これも毎年のパターンであり、2年前のデータを使って漁獲量を決めるといったことはありません。

日本の高い技術力をもってすれば、我が国でも当然できるのではないでしょうか? ちなみに北欧で使用されている魚探などの最新の漁業機器は、古野電機をはじめ日本のメーカーのものが少なくありません。

サバに限らず、スルメイカ、イカナゴ、シシャモ他このままでは消えていく魚があとを絶ちません。回復する手法が海外にあっても「日本と海外は違う」「世界に冠たる日本の資源管理」などという現実とは違う考え方が大勢の場合、資源管理制度の改革は決して進みません。科学的根拠に基づいた資源管理と、社会の理解と後押しが不可欠です。そして「魚が消えていく本当の理由」を勇気をもって言える雰囲気作りが不可欠です。

残された時間は限られています。時計の針は元に戻りません。