科学的根拠に基づかない資源管理の末路

筆者はWEB媒体などで採算にわたり、マサバ(太平洋系群)の資源評価が誤っており、まるで「埋蔵金」のようなサバ資源があるような内容になってしまっていることを指摘してきました。サバ資源があると主張する人たちは、1)マイワシがたくさんいるためにサバが深く潜っていて巻き網では届かず獲れない2)マイワシが多くてサバが寄り付けない3)サバは沖合(公海上)にいることを理由にしておりますが、これらはいずれも明確に誤りです。

理由は1)巻き網船と同じ漁場で操業していた深場も曳けるロシアのトロール漁船の漁獲量も日本の漁船同様に漁獲量が減少している。2)マイワシはマサバのエサ。なぜエサに寄り付かないのか?サバの胃袋にはマイワシが入っているという漁業者からの報告が筆者にあります。また、マイワシが今よりはるかに獲れていた1980年代はマサバもたくさん獲れていた。マイワシが原因であれば当時はもっとサバが獲れていないはず。3)公海上でマサバを獲っていた中国漁船のサバ漁獲量も大きく減少している。

現実より資源量を多く見積もってしまう資源評価は、非現実的な漁獲枠設定の根拠となってしまい乱獲が進んでしまいます。これは漁業者が悪いのではありません。

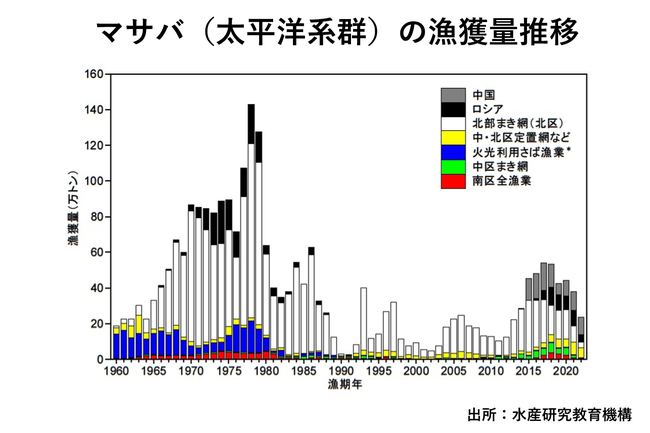

上のグラフを見ていただくと、近年のマサバの漁獲量は1970年代より、はるかに少ないことがわかります。しかしながら修正前の資源評価では、70年代より、近年の方が資源量が多い評価になっていました。

結果として、少しわかりづらい説明になりますが、マサバ(太平洋系群)は2024年に過去の評価過大でTACを決める科学的根拠となる生物学的許容漁獲量(ABC)が35%引き下げられ、25年には、22年の資源量比(ゴマサバ含む)で65%引き下げられている。過大な漁獲枠が獲り過ぎを引き起こす「いたちごっこ」の結果を見せています。

予防的アプローチができていない日本

日本では明らかに資源管理制度の不備が原因で過剰漁獲となり、資源が減って漁獲量が減っているケースが後を絶ちません。例を挙げればスルメイカ、ハタハタ、イカナゴ、シシャモ、アジ・サバをはじめ枚挙に暇がありません。ところが、漁獲量が激減した理由に対して、よく出てくるのが「漁獲量が減った明確な理由は分かっていない」といった解説です。

漁業を成長産業にしている北欧・北米・オセアニアなどが変動する資源量に対して行っている対策があります。それは国連食糧農業機関(FAO)の「責任ある漁業のための行動規範(1996年)」に明記されています。

要約すると「生物資源の管理に関し、広く予防的アプローチを適用すべきであること。その際に科学的根拠の欠如を不履行の理由にはしてはならない」というものです。