作家の五木寛之氏が、自らも含めた高齢者のあり方を見つめた本である。社会全体に占める比率が高まるにしたがって高齢者が社会から嫌われる「嫌老」の存在になっているのではないか、という五木氏の問題意識を深く掘り下げた。

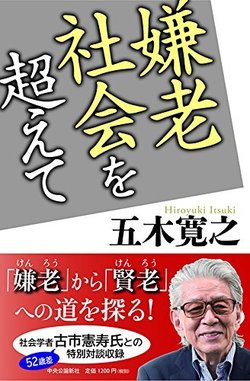

『嫌老社会を超えて』(五木寛之、中央公論新社)

『嫌老社会を超えて』(五木寛之、中央公論新社)

これまでの日本の社会では、年齢を重ねて長生きしてきた人は「長老」として尊敬され、若い世代の知らない古くからの様々なことを知っていると頼りにされてきた。しかしそういうイメージはいま大きく変わってきているという。なぜなら世の中の高齢者人口が多くなってしまったからである。かつてなら、数が少なかったゆえに大事にされてきた存在が、世の中にあまたいる存在になってしまったら、そのポジションや存在感が変わってくるのはある意味で仕方のないことだ。高齢者が当たり前のように多くいる社会というのは、少し前までの日本ではあまり意識しなかった環境であり、当然ながら社会の中での様々な摩擦やトラブルも生まれてくる。五木氏はそうした社会の雰囲気を「嫌老社会」と名付けている。

確かに日常的にも困惑する光景を見ることが増えてきたように思う。若い世代が電車で席を譲ろうとしたり、親切心で何かしようとしたりしているのに「年寄り扱いするな」とかたくなに拒む高齢者がいる。その一方で、元気で十分しっかりしているのに、混んでいる電車で席を譲られるのが当然と思い、子どもや妊婦をおしのけて強引に割り込んで来るような人もいる。認知能力が低下しているのに、車を運転して高速道路を逆走してしまう高齢ドライバーの事故のニュースはもはや珍しくなくなった。ゴミ屋敷を放置するなど近隣の迷惑を顧みない行為を平気でしてしまう高齢者も少なからずいる。本書では60歳になって運転に違和感を感じたのをきっかけにきっぱりハンドルを捨てた五木氏のエピソードが紹介されているが、まさに潔い決断としかいいようがない。