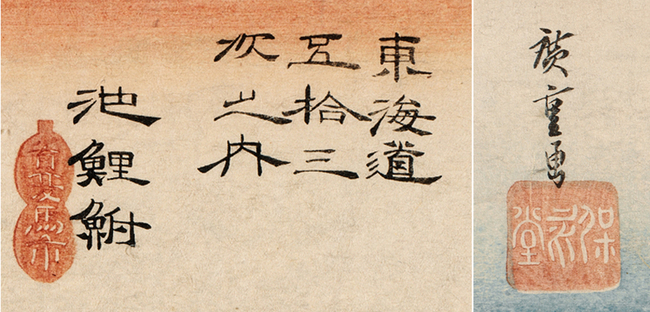

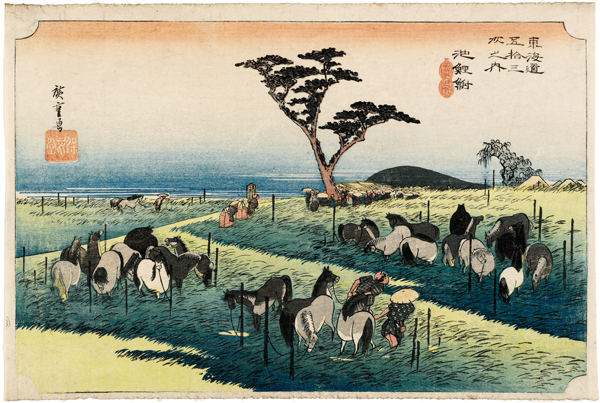

東海道の街道沿いに馬市が立っています。池鯉鮒(ちりゅう)に集まってきたのは、美しい若駒たち。さて、ここには何頭の馬が描かれているのでしょう。

歌川広重「東海道五拾三次之内 池鯉鮒 首夏馬市」 Photograph © 2019 Museum of Fine Arts, Boston. All rights reserved. William S. and John T. Spaulding Collection,1921.21.5066

若駒たちの晴れ舞台

歌川広重さんが「東海道五拾三次之内 池鯉鮒 首夏馬市(しゅかうまいち)」を描いたのは天保4~5年(1833~34)頃(①⑦)。タイトルの池鯉鮒は39番目の宿場町、現在の愛知県知立市(ちりゅうし)周辺です。当地の大イベントの一つに馬市がありました。毎年初夏になると、近郷近在だけでなく、甲斐国や信濃国辺りからも大勢の馬の関係者が集まり、賑わいを見せたそうです。

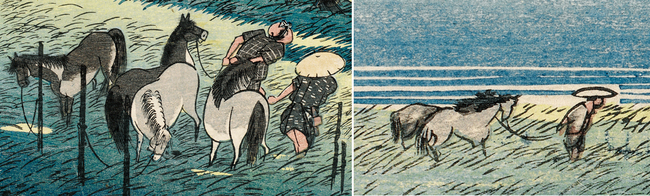

ここに描かれている馬たちは、日本ダービーや宝塚記念でおなじみのスマートなサラブレッドではなく、日本在来種の馬たちで、今の木曽馬、与那国馬(よなぐにうま)、対州馬のお仲間たちです。体高110~140センチとやや小型ですが、源がモンゴルともいわれ、忍耐強く、しっかりとした馬たちです(②③)。広重さんは当時から遡(さかのぼ)ること約250年昔の戦国時代に、信長さんや家康さん、武田騎馬武者たちが走り回るこの界隈の古戦場に思いを馳せて描いたのでしょうか。

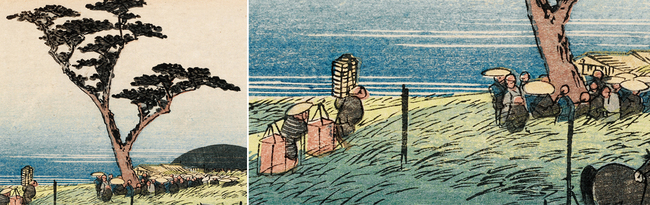

作品の真ん中に描かれた大きな松の木は「談合松」と呼ばれ、ただいま談合の真っ最中、馬飼(うまかい)や馬喰(ばくろう=馬の売買関係者)など大勢の人が集まっています(④)。その大勢さん目当てに、荷を担いで談合松に向かう2人はお弁当屋さんでしょうか(⑤)。談合中の方々も振り向いたりして、頃もよし、「そろそろお弁当をお使いになりませんか」、こちらも談合です。