自分のルーツを辿ったことがあるだろうか。私は30歳にして初めて、自分のルーツを訪ねることになった。

つい先日、ある約束を果たしに、2度目の新潟県佐渡島への訪問を果たした。昨年、30歳の節目に祖母のルーツである、佐渡島を訪ねようと心に決めた。すると不思議なことにしばらくして、講演会のご依頼を佐渡市さんからいただき、生まれて初めて佐渡島を訪ねることとなった。

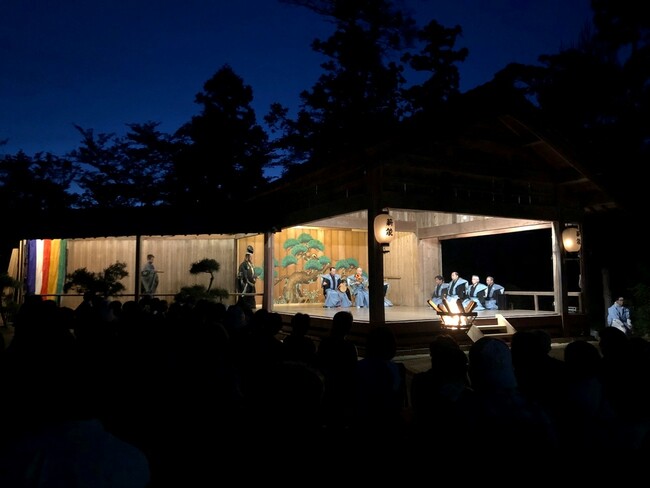

日本に100近くあるお能の舞台のうち、約30は佐渡にあるという、実はお能のメッカなのだ。その所以は、お能を大成した世阿弥が京都から佐渡に流されたこと、佐渡奉行となった大久保長安が佐渡に猿楽師を同行したことなどから、お能の文化が広がったと言われている。

毎年、6月頃から夏にかけて毎週末、それぞれの神社で行っているという薪能(たきぎのう)をぜひ拝見したいと思い、6月に再訪する約束をしたのだ。

そしてもう一つ、大切な約束をした。

昨年の訪問の際に、無名異焼(むみょういやき)という、佐渡市の無形伝統工芸にも指定されている焼き物を継承している、現在最年少の職人さんの工房へもお連れいただいた。

その工房で見つけた、ある湯飲みに心惹かれた。それがこれだ。

この湯飲みをベースに、お誂え(オリジナルオーダー)をお願いしたのだ。薪能を観に佐渡へ戻る際に、お誂えしていただいた湯飲みを迎えに行くという約束だった。

「無名異焼」のルーツと魅力

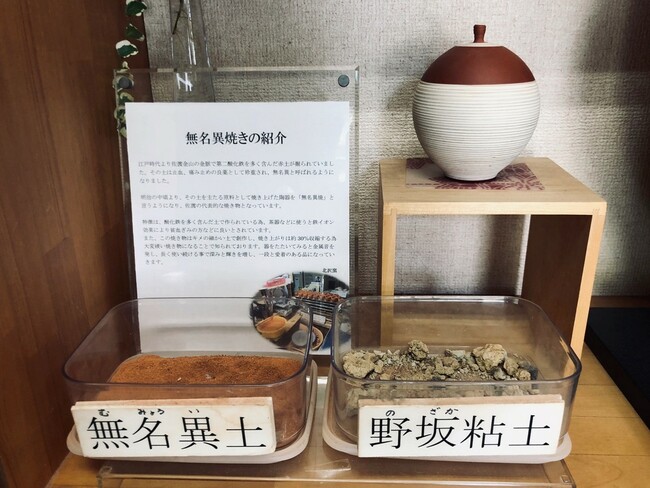

無名異焼という焼き物の誕生物語もなかなか面白いので、少し、無名異焼についてお話ししてから、惹かれた湯飲みについてもお伝えしたい。無名異とは、鉱脈付近から採れる酸化鉄を多く含んだ赤土のこと。

無名異焼が佐渡市指定の無形文化財として発展した原点には、佐渡金山の歴史が関係している。江戸後期、佐渡はまさにゴールドラッシュ。佐渡の相川という地域にある金山からは良質な金が採れた。その際に、佐渡金山で無名異が発見され、そこから無名異焼の歴史は始まる。職人さん曰く、元々は金の精錬の過程で使われる、鞴(ふいご)の送風管を作る仕事から始まったそうだ。

無名異は、漢方にも使われるとても貴重なもの。日本でも、刀傷に塗って使ったなど、止血の効果があると活用されていたとのこと。無名異は、日本では佐渡金山の地域のみでしか採れず、佐渡以外への原材料の持ち出しは禁じられているそう。

まさに、地域ならではの特別な産業なのだ。

土物ではあるが、高温で焼き締めるので、器同士を叩いてみると、石が主成分の磁器のように、キーンキーンと高い音が鳴るのだ。

無名異自体は、砂のようにサラサラしており、焼いた時の収縮率は30%というから驚きだ。つまり、元の大きさから30%も縮むので、かなり大きく作らなければならないし、縮む時に割れるリスクも高まる。職人泣かせな土でありながらも、その自然な赤褐色はとても美しく、シンプルなのに、いやシンプルだからこそかもしれない、なんとも言えない“味わい”を感じるのだ。