読者の皆さんのなかには、給料は上がっても生活が豊かになった実感がしない方もいるのではないだろうか。直近では、確かに円安やインフレの影響は大きいながら、中長期的にみて、一番の原因は増す一方の社会保障負担にある。

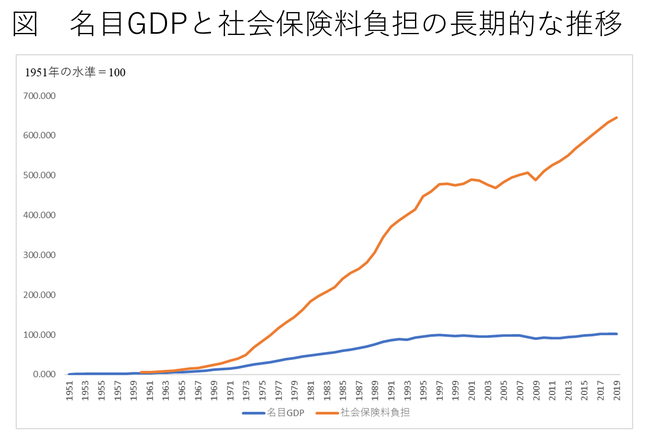

70年間で646倍になった社会保険料負担

名目国内総生産(GDP)と社会保険料負担の長期的な動きを見ると、今から70年ほど前の1951年に比べ名目GDPは102.1倍になったのに対し、社会保険料負担はそれをはるかに上回る645.8倍になっている。所得が増えても社会保険料が速いスピードで増えている。これでは手取りが増えず生活にゆとりが生まれない。

家計単位で見た場合、所得と社会保険料の関係はどうなっているだろうか。総務省統計局「家計調査」により、1985年に35~39歳だった、いわゆる団塊の世代と、2019年に同じく35~39歳だった、いわゆる就職氷河期世代の懐具合を見てみよう。