加速する「貯蓄から投資」、迎えた「金融政策転換」、景気回復の実態を伴わない「冷たいバブル」…ここ最近、経済に関するニュースが大きな話題を呼んでいます。この身近でありながらも複雑な問題について、私たちはどのように向き合えば良いのでしょうか。

今回の記事では、「景気と物価」の関係について解説しています。食品や電気・ガス料金などの値上げが相次いでいます。物価高騰に賃金の上昇が追い付かず、さらなる生活苦に不満を感じている人は少なくありません。物価の変動は、景気にどのような影響を与えているのでしょうか。

*本記事は帝京大学経済学部教授の宿輪純一氏の著書『はじめまして、経済学 おカネの物差しを持った哲学』(ウェッジ)の一部を抜粋したものです。

今回の記事では、「景気と物価」の関係について解説しています。食品や電気・ガス料金などの値上げが相次いでいます。物価高騰に賃金の上昇が追い付かず、さらなる生活苦に不満を感じている人は少なくありません。物価の変動は、景気にどのような影響を与えているのでしょうか。

*本記事は帝京大学経済学部教授の宿輪純一氏の著書『はじめまして、経済学 おカネの物差しを持った哲学』(ウェッジ)の一部を抜粋したものです。

「物価指数」という重要指標

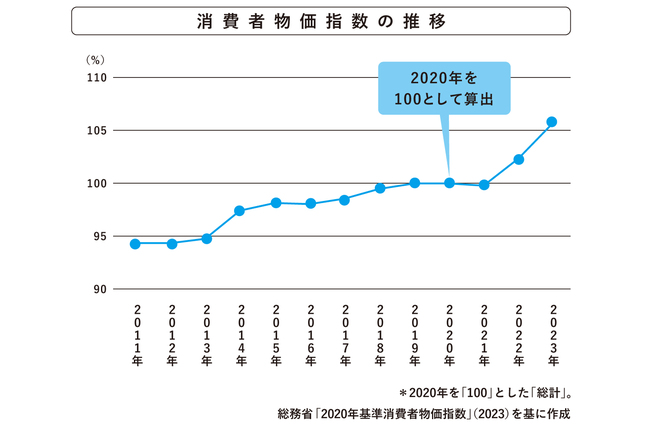

景気を測る指標のひとつとして、「物価指数」があります。日本では、一般的に総務省(統計局)が毎月作成している「消費者物価指数」(CPI:Consumer Price Index)が主な指標として用いられています。なお、消費者物価指数とは、全国の商品の平均的な物価の動きを表したもので、国家経済を運営する上でGDPと並ぶ最重要指標とされています。

ご存じの通り、物価は市場の原理(需要と供給の関係)に従って常に変動しています。一般的に、人々の消費が盛んになれば、景気が過熱して物価は上昇します。このように、継続的・持続的に物価が上昇することを「インフレ」(インフレーション:Inflation)といいます。

ちなみに、“Inflate”は本来「膨張させる」という意味で、風船が膨らむようなイメージで用いられていました。昔の方々は、物価の上昇を「膨張」と捉えていたようです。

なお、インフレが進行すると、実質的なおカネの価値は下がります。たとえば、仮に100万円の貯蓄があったとしても、インフレが進行するにつれて100万円で買えるモノの選択肢は限られてきます。つまり一見すると貯金額は変わらなくても、物価上昇によって実質的な貯蓄は目減りしてしまうということです。