加速する「貯蓄から投資」、迎えた「金融政策転換」、景気回復の実態を伴わない「冷たいバブル」……。ここ最近、経済に関するニュースが大きな話題を呼んでいます。この身近でありながらも複雑な経済問題について、私たちはどのように向き合えば良いのでしょうか。

今回の記事では、「絶対的貧困」と「相対的貧困」について解説しています。円安、賃金の停滞、国際競争力の低下など、多くの人が日本経済の低迷を実感していますが、具体的に「貧困」とはどのような状態を指すのでしょうか。

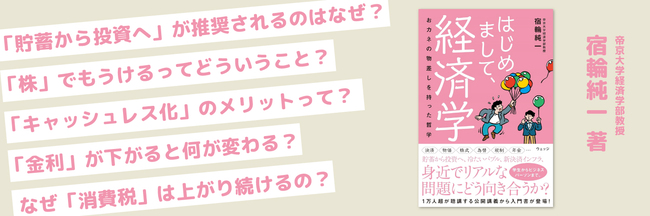

*本記事は帝京大学経済学部教授の宿輪純一氏の著書『はじめまして、経済学 おカネの物差しを持った哲学』(ウェッジ)の一部を抜粋したものです。

今回の記事では、「絶対的貧困」と「相対的貧困」について解説しています。円安、賃金の停滞、国際競争力の低下など、多くの人が日本経済の低迷を実感していますが、具体的に「貧困」とはどのような状態を指すのでしょうか。

*本記事は帝京大学経済学部教授の宿輪純一氏の著書『はじめまして、経済学 おカネの物差しを持った哲学』(ウェッジ)の一部を抜粋したものです。

貧困の定義

「貧困」(poverty)とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか? 貧困の定義はさまざまですが、大きく2つに分けて考えることができます。衣食住など必要最低限の生活水準が維持できない「絶対的貧困」(absolute poverty)と、その国(地域)の基準と比較してまともな生活水準に満たない「相対的貧困」(relative poverty)です。

国際社会には、「貧困の削減」と「持続的成長の実現」をその目的としている国際開発金融機関(MDBs:Multilateral Development Banks)が設けられています。一般的にMDBsと言えば、各所轄地域(アフリカ・アジア・欧州・米州)を支援する4つの地域開発金融機関*1と、全世界を支援の対象とする世界銀行(WB:World Bank)を指します。

この世界銀行は、第二次世界大戦終盤の1944年に設立されました。設立当初の目的は主に欧州の復興支援でしたが、今では貧困の削減を掲げて全世界であらゆる支援を行っています。

*1 アフリカ開発銀行、アジア開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行。