2023年7月4日、厚生労働省から『国民生活基礎調査』の最新値が公表された。21年の相対的貧困率は15.4%。経済協力開発機構(OECD)が公表する各国の貧困率の最新値でみると、米国(15.1%)、韓国(15.3%)に抜かれ先進国最悪となった。『ルポ貧困大国アメリカ』が大ベストセラーになった08年から15年、日本は貧困大国になろうとしている。

相対的貧困率は改善しているが……

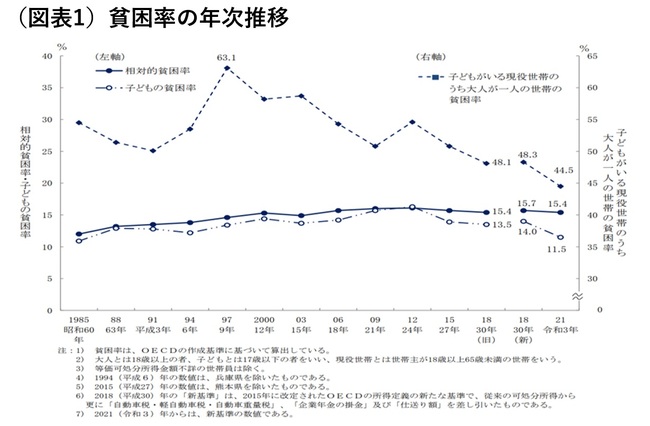

厚生労働省は、国民生活基礎調査をもとに3年ごとに相対的貧困率を公表している。相対的貧困率とは、等価可処分所得が中間値の半分未満の世帯員の割合を指す。

日本では127万円未満が基準となり、おおよそ6.5人に1人が貧困状態にある計算になる。なお、以降は慣例にならい相対的貧困率を、単に貧困率と表記する。

前回調査時点の18年の貧困率からは0.3ポイント改善した。子どもの貧困率は2.5ポイント改善して11.5%に、ひとり親世帯は3.8ポイント改善して44.5%となった(図表1)。

政府の公表値だけをみれば、貧困率は若干の改善傾向にあると評価することもできるだろう。朝日新聞の取材に対して、厚生労働省は「貧困率が改善した要因として、コロナ禍に経済的支援策として配った特別給付金の効果のほか、働く女性の増加などによって所得が押し上げられた」とコメントしている(朝日新聞デジタル、2023年7月4日)。

しかし、OECDの国際比較をみると、評価は一変する。先進国のなかで貧困率が最悪であることが確定したからである。