しかし、それを実現できる職場ばかりではない。「企業業績が厳しいなかでは、時短による年収低下は補い切れなかった」と苦しそうに話す組合もある。

重要なのが運賃だという。運賃値上げは経営側の課題だが、労使交渉のなかでも荷主との運賃交渉に関する議論は避けて通れない。

労働組合は、労働時間の短縮が始まった2016~2017年ごろはもとより、それ以前から、ドライバーの労働環境の改善を理由に、運賃を引き上げるよう経営側に強く働きかけてきた。運賃を引き上げてドライバーに還元しようという意識は、労使ともに抱いていたと話す。

しかし、値上げに踏み切った結果、断られた仕事も少なくなかった。労働組合は「このままでは賃上げに必要な運賃値上げができず、時短も進まないのではないかというジレンマを抱えていた」とこぼす。

賃金を上げることができなかったために、離職していったドライバーもいた。離職者の多くは「もっと稼げる」と言われる同業他社へ移っていった。大企業と中小企業では賃金カーブに相違があり、大企業の方が年齢とともに賃金が上昇していくが、その分、若年期の賃金水準が低い。短期的であっても高収入を獲得するために、大企業から中小企業に移動するケースが、この業界では珍しくない。

春闘での賃上げが復活した2023年・2024年、運輸業界でも賃上げが進んだ。だが両年の賃上げ状況を見ると、運輸業と他産業との格差は、是正されるどころか広がってきた。ナショナルセンターである連合が発表した2024年の春闘結果によれば、定昇込みの賃上げ率は全体で5.10%だったのに対し、交通運輸では3.31%と平均よりも低かった。

なおこの業界では、1000人以上の大企業で3.24%、300人未満の中小企業で3.62%と中小企業の賃上げ率の方が高かった。

ドライバーは見えないところでも荷物を運んでいた

大手企業で労働時間の短縮が進んだ時期、各社が取り扱う貨物総量が減ったわけではない。

組合によれば、「中継輸送を取り入れたりして、労働時間を短くしていますが、この間に効率性や生産性が著しく高まったわけでもない」と述べたうえで、自社で運べなくなった荷物はグループ企業や子会社、協力会社に委託することでカバーしてきたという。

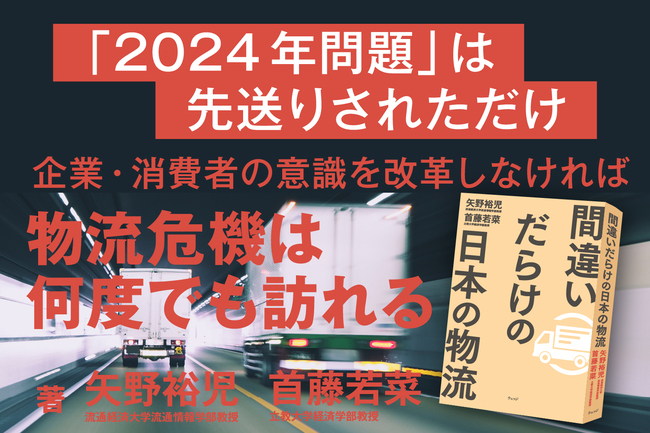

だが、「2024年問題」が迫ってくると、子会社や協力会社でも労働時間の短縮が進み、荷物の受託を断られるケースが増えていった。2024年4月を前に、運び切れなくなった荷物をどうやって運ぶのかについて議論が始まった。ちょうど「2024年問題」が騒がれていたため、荷主に協議を呼びかけ、荷主の協力を得ながら改善を進めた。