働き方改革によるトラックドライバーの残業規制により、「物が運べなくなる」として大問題となった「物流2024年問題」。しかし2024年4月を迎えたとき、「物が運べなくなる」ことはなかった。

では、2025年を迎えた今、問題は解決されたのか? 騒ぎは杞憂だったのか? 答えは否だ。表面上の対策は打たれたものの、根本の業界構造は何も変わらず、物流現場は限界を迎える日は、刻一刻と迫っている。

本連載では、「2024年問題」を経た物流の現場を歩き、何が変わり、何が変わらなかったのかを分析する。

*本記事は『間違いだらけの日本の物流』(共著、ウェッジ)の一部を抜粋したものです。

本稿を執筆している2024年12月現在、あれほど声高に訴えられてきた物流の停滞は起きていない。本稿では、統計データとヒアリング調査をもとにその理由を検討し、「2024年問題」をきっかけに物流現場で何が変わり、何が変わらなかったのかを考える。

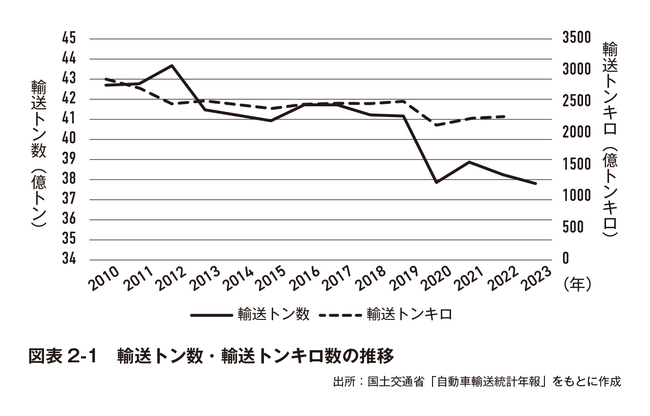

まず、国内貨物輸送量の変化を見ておきたい。トラックによって運ばれる貨物の輸送量をトンベース(運んだ荷物の重さの合計)で見ると、2020年に新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ後、2024年8月までは新型コロナ前の水準に戻っていない。輸送トン数は、2019年に41億1740万トンだったが、2020年に37億8700万トンまで減少し、そして2023年も37億8050万トンと2019年比でおよそ1割低下している(図表2-1)。2024年に入ってからも、月あたりの貨物量の対前年比は大きく変わらない。輸送トンキロでも、2019年と比べて数値は下がったままである。

ドライバーの労働時間が短縮されることにより不足する輸送能力は、14.2%と試算されていた。しかし、この試算は2019年の貨物量をベースに算出されたものである。すなわち2019年と比べて、貨物量がおよそ1割低下したことは、輸送能力の逼迫を緩和させたと考えられる。

なお、この貨物量の低下は、「2024年問題」に備えて進められてきた物流効率化の成果でもある。トラック輸送から鉄道や船舶による輸送に切り替えるモーダルシフトを進めたり、地産地消や新しい物流拠点の設置により輸送距離を短縮させたりして、トラックで輸送される貨物量が削減されてきた。

ただし、貨物輸送量と必要とされるドライバー数およびその労働時間は、単純な相関関係にあるわけでない点に留意が必要である。長期的に見ても貨物輸送量は減少してきたが、輸送車両別に見ると、軽自動車での輸送は10年前と比べておよそ3割増となっている。その理由の一つに、ネット通販の拡大により軽貨物が増えたことがある。小口貨物が増加すれば、輸送トン数の減少ほどに荷物の個数は減らない。そうであれば、配送に要する時間や必要とされるドライバー数も、貨物輸送量の低下ほどには減少しない。

今後日本は、人口減少により市場が縮小していくと考えられており、それに応じて貨物総量も低下していくと予測される。貨物量の縮減ペースが、ドライバーの労働時間の短縮とドライバー数の減少を加味した輸送能力の低下に一致していれば、物流の混乱は抑えられる可能性がある。だが、予想されている輸送能力の不足は、2030年に34.1%(2019年比)である。2024年現在でおよそ1割低下した貨物量が、2030年までにさらに2割以上落ち込むとは考えにくい。何も策を講じなければ、貨物量の減少以上に輸送能力が低下し、物流の混乱が起きかねない。