下水道の未来──

「手負いの龍」と向き合う

今回の事故を機に、流域下水道のリスクを再評価し、適切な対策を講じる必要がある。具体的には、以下のような対策が考えられる。

1.事故の影響を最小限にするための「分散化」。処理場の完全分散化は、コストや用地確保の課題があるため現実的ではない。しかし、部分的な分散処理の導入は有効な手段となる。例えば、地域ごとに小規模処理場や一時的な排水貯留施設を整備することで、集中処理のリスクを低減できる。

2.バイパスルートの確保。緊急時に下水を別ルートへ流せる仕組みを構築することも不可欠である。特に都市部では、地下スペースが限られているため、新たな施設の設置が難しい。そのため、既存の管路や調整池の活用が有効な対策となる。

3.予防的なメンテナンスの強化。下水道の老朽化を防ぐためには、劣化や破損の早期発見が不可欠である。そのため、センサー、ドローン、AIなどの最新技術を活用し、下水道管の状態を定期的に監視する体制を強化することが求められる。これにより、リスク箇所を正確に特定し、事故の発生を未然に防ぐことが可能となる。

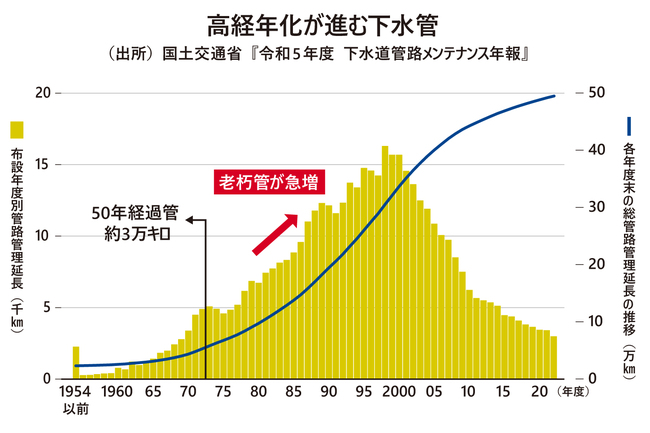

しかし、単なるメンテナンス強化だけでは下水道の問題は解決しない。より本質的な議論として、下水道のあり方そのものを見直す必要がある。現在、日本の下水道網は総延長49万キロ・メートルに及ぶが、その維持はますます困難になっている。下水道事業は独立採算を原則としているが、実際には多くの事業体が一般会計からの繰入金に依存している。下水道事業の決算規模は23年度決算で5兆4546億円あるが、使用料収入などでは運営できず、他会計繰入金は1兆5803億円となっている。

さらに、下水道の更新投資には水道事業の約3倍の費用が必要とされる。そのため、減価償却費が増加し、料金収入の減少と相まって、経営の厳しさが一層増している。

下水道は、人々の日常生活や社会経済活動を支える「都市の生命維持装置」であり、1日たりとも機能停止が許されない。しかし、この社会基盤を維持するためには、新たな技術導入とともに、持続可能な財政・運営体制を構築する必要がある。下水道は、地上の生活を支える不可欠なインフラだ。

しかし、その「龍」は老朽化という傷を負い、暴れ出せば都市機能を麻痺させる脅威となる。この事故を機に、縮退と分散処理の組み合わせによる合理的なインフラ管理、人材の確保、財源の安定化、技術革新を組み合わせた持続可能な下水道システムへの転換が急務である。