時期は少しずつ違えども、アニメ→ゲーム・音楽→マンガ・マーチャンダイジング・VTuber→映画と広がっていく様は「Anime Is Eating The World(アニメが世界を喰っている)」と世界最強のシリコンバレーのベンチャーキャピタルa16z(アンドリーセン・ホロウィッツ)によって取り上げられ、「アニメ」は米国でもエンタメ業界どころか、金融業界まで巻き込む一つのトレンドワードになってきている。これは四半世紀前に米国をPokemonが席巻していた日本ブームと比較しても断然大きなウェーブとなってきている。

国策支援のポイントは

〝水差さず油差す〟こと

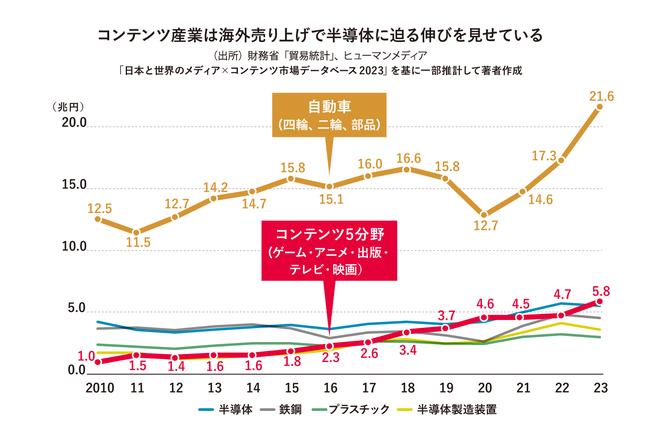

こうした世界トレンドに後押しをされるように、日本政府・行政からも〝エンタメ〟が注目を集めるようになっている。それもそのはず、(今後、「トランプ関税」の影響は避けられないが)23年の自動車関連の輸出額は約21・6兆円に達するなど、堅調な自動車産業と比べて、半導体・鉄鋼・プラスチックといった〝第2の輸出産業〟がなかなか大きく拡大しない中、コンテンツ産業はダークホースのように、10年代後半より急拡大しているからだ。

だが、この急拡大は行政の産業振興の成果、とは言いがたい。小泉純一郎政権下で「知財立国」が掲げられ、01年に経産省に「メディア・コンテンツ課」が立ち上がり、翌年には米国人ジャーナリストの「Japan’s Gross National Cool」論文を援用し〝クールジャパン〟を掛け声に知財戦略の一つにコンテンツを置いた。第二次安倍晋三政権下で13年に発足したクールジャパン機構は、約10年で1500億円弱の投資を行った。だが、アニメ配信のアニメコンソーシアムジャパンや吉本興業と行う海外教育事業ラフ&ピースマザーといった60件以上の投資案件のうち〝EXIT〟となった20件の結果は「マイナス」。

他にも様々な施策が省庁ごとに展開され、「一風堂」の力の源HDなどエンタメ系以外では一部成果は見られたが、機構の累積損失は400億円超で、隣国の韓国が産官学で一体となって推進してきた実績に比べると総じて見劣りしてしまう。

コンテンツ産業など、産業側が先行してうまくいったものをさらに成長させるためには、いかに行政が〝水を差さずに油を差せる〟かが重要である。23年、〝産業側の政府〟とも言われる経団連はコンテンツ分野の識者を集めて1年間、研究・分析した成果として施策提言「Entertain

ment Contents ∞ 2023」を公表した。エンタメ海外展開の主要ジャンルをアニメ・ゲーム・マンガ(出版)・映像・音楽と定め、微に入り細をうがち分析。この5領域の日本発コンテンツの海外市場規模は4.7兆円(当時)であり、その輸出額は15~20兆円に拡大するポテンシャルがあることを示しつつ、24年の改訂版では、政府として年2000億円以上の予算を拠出し、「コンテンツ庁」をもつくるべきだといった踏み込んだ提案がなされている。副題にある〝Last chance to change(変わるなら今しかない)〟というメッセージを添えて。

経団連としてもコンテンツ分野として委員会を立ち上げるのは初めての試みだったが、これに呼応して政府も24年に内閣官房で「コンテンツ産業官民協議会」を立ち上げた。選ばれたメンバーは大学識者やソニーミュージック、バンダイナムコ、カプコン、NHK、フジテレビ、Netflixといった企業代表者のみならず、俳優の大沢たかお氏や監督の庵野秀明氏、山崎貴氏など豪華な面々。産業実態を捉え、支援する枠組みとして過去の20年を振り返りつつ、産業ごとの上流・中流・下流、その海外のすそ野にいたるまでどこに支援が必要で、人モノ金や税金など何が産業振興のトリガーになるのかを検討中である。