今春の野菜価格高騰で、突如陽の目を見た“規格外野菜”。赤松広隆農相(当時)は、野菜の出荷を主導する全国JAに、通常はスーパーや小売などに回らず、加工品や直売所販売用となる“規格外”野菜も市場に出荷するよう指示。大手スーパーで曲がったきゅうりを手にし「質が同じなら、安いほうを買う」と、規格外野菜のPRに躍起であった。

青果流通においては平時から、生産者から出荷される3割程度が直売所で販売されたり、廃棄されたりと、正規市場に出回らないとも言われている。

もしこれらの野菜が、常に消費者の手の届くところにあれば、農相の必死のパフォーマンスも必要なかったかもしれない。消費者側とて見目麗しい野菜ばかりを求めているわけでもあるまい。野菜に適用される規格の是非を追った。

大葉の入ったダンボールには「等級L」という階級が記載されている。

大葉の入ったダンボールには「等級L」という階級が記載されている。

箱売り野菜の側面に、サイズを表す「S」「M」「L」だの、品質を表す「優」「秀」だの書いてあるのを見たことがないだろうか。現在、市場に出回るほとんどの野菜には規格が適用されており、大きく等級(品質、形)と階級(サイズ、重量)に分けられ、包装方法まで細かにそろえられて出荷されている。私たちがスーパーなどで見かける野菜は、ほとんどがA級品。傷や腐敗がなく清浄な野菜であることはもちろん、その形状や全長など、事細かに定められた規格をクリアしたものばかりだ。

たとえばある出荷規格表。トマトのA級品を定めるのは「実割れは指で隠れる程度のものが1本まで、花落ちはタバコで隠れる程度、穴あきのないもの、ベースグリーンは後から色がさしてくると思われるもの」。「受粉にはマルハナバチを使用」と、受粉蜂の種類まで定める記述も。思わず「そこまで求めてない!」と突っ込みを入れたくなるほどの厳しい規格。だがその規格に漏れれば、市場に出すことができなくなる。この“勝ち組”“負け組”格差は、なぜ生まれたのだろうか。

規格はなぜ必要?

一言でいえば全国的に消費需要が拡大し、工業製品と同じように、大量流通の物流システムが生まれたからである。工業製品ならば、予め定められた規格にあわせて製品を生産することができる。だが野菜は有機物。収穫したものに後から規格を当てはめていくしかない。規格を適用した段階で、市場に出回るかどうかが決まってしまうのだ。

この「標準規格」は、1970年に定められた。国(全農)が、指定野菜と呼ばれる一般的な野菜のうち、たまねぎ、レタスなどの13品目、それ以外では特定野菜と呼ばれるもののうち、かぼちゃ、ブロッコリーなど14品目の標準規格を定め、取引の簡素化、流通の合理化や出荷の簡素化を図る目的で利用されてきた。

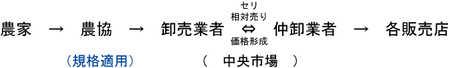

一般的な青果流通の流れでは、生産者が農協に納品した段階で規格が適用されることが多く、中央市場に入荷する段階では、すでに等階級分けされている。