今年の8月15日には、亡父が遺した『自分史』をひもといてみた。以前から気になっていた箇所があったからだ。

1945(昭和20)年10月から翌年10月までの1年間、「終戦」直後の父の経歴である。私の生まれる3年前のことだ。

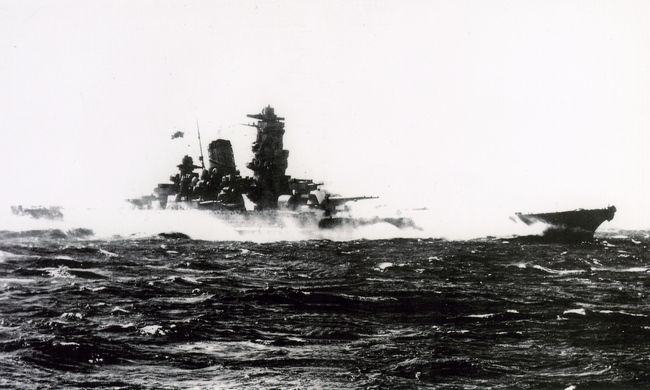

父は海軍兵学校卒業後、43年9月から終戦まで戦争に参加(44年の比島沖海戦、ミンドロ島突入作戦など)したが、戦争が終わっても新妻(私の母)の待つ境港の実家には戻らず、およそ1年間復員輸送に携わった。

その理由を、知りたいと思っていたのである。

『自分史』を読んでみると、しかし、理由について直接述べた部分は見当たらない。

玉音放送で「慟哭」し、敗戦により「暫し茫然自失状態」だったが、やがて「命により母港たる呉に回航」したと記す。

9月に入ると、乗艦していた駆逐艦〈夏月〉は2カ月間の「大改装」を開始した。大砲・機銃・魚雷・弾薬など兵器一切を除去し、鉄板2階建ての「輸送室」を新設するなど、復員輸送船へと変身を遂げたのだ。

父は「11月30日付で予備役を仰せ付けられ」「12月1日付で第2復員官を命ぜられ」と記しているが、9月からずっと呉港での「大改装」に付き添っているので、9月時点で〈夏月〉の復員船改装を知っており、たぶん希望して「復員官」になったと思われる。

国外からの膨大な数の復員・引き揚げが喫緊の国家的事業であることは、当時の国民なら誰もが知っていた(敗戦時に海外にいた軍人・軍属・一般民間人は約660万人、うち約半数が民間人だった。NHKラジオでは46年1月から『復員だより』を放送した)。

玉音放送を聞いた直後は激情に駆られ「ウラジオストックに突っ込みましょう!」と艦長に迫った父だが、軽挙妄動をたしなめられ反省した後は、「新しい国を作るために自分も役立ちたい」を考え直したはずだ。

なぜなら、9月時点で21歳2カ月の父は、所帯を持ち、親になろうとしていたからだ。

呉滞在中、父は妊娠7カ月の妻(その年3月に結婚)を呼び寄せ、数日の間旅館に泊まらせている。

作戦に参加するごとに郷里に遺書・遺髪を送っていた父に、当初結婚の意思はなかったが、急に揺らいだのは、シンガポールにいた1月に父親死亡の手紙を受け取ったためである。

結核で10年以上自宅療養していた父親(私の祖父)は、前年12月に49歳で逝去した。覚悟はしていたものの、いざそうなると、自分が足立家唯一の男子という事実に圧倒された。

「直系の血統を残したいという本能的ともいう血の叫びがあった」

父はその時の強い思いを書きつけている。

結果的に、親戚の娘たちの中で「この人」と決めていた娘と婚約することにしたのだ。

結婚、子供、となれば定収の確保である。

復員官(高等官6等)の年俸は2150円。月給にすれば約180円で、航海手当てを加えてもせいぜい250円ほど。安月給で知られた小学校教員の46年の初任給が月300~500円だから、かなり低賃金だ。

けれど、世間のことをよく知らなかった21歳の旧海軍大尉に、他に一家を養う生活技術はなかったはず。「復員官」を選んだのは、まずは生活確保のためであろう。

初の復員船は9月25日、中部太平洋のメレヨン島(現、ミクロネシア連邦)から陸海軍兵士1628名を運んで別府港に入港した〈高砂丸〉だが、父の最初の任務は12月、同じ3500トン型の改造輸送船〈春月〉〈花月〉〈宵月〉と同様にフィリピン往復だった。

〈夏月〉はマニラに2航海した。その第1回目、入港すると現地人を満載した10数隻の小船が〈夏月〉を囲んだ。「ジャパン、バカヤロー!」「ドロボー!」、罵詈雑言を浴びせながら石コロやボルトなどを投げてくる。

父は「じっと耐えつつ」「陸軍部隊を収容して早々に出港した」と記す。

ついでラバウル1航海、タイのバンコック1航海、台湾・基隆へ4航海、同じく高雄へ1航海。そして中国の葫蘆(ころ)島へ5航海。

父はどの航海でも航海長だった。主に六分儀などを使い自船の位置を測定する職務である。操舵や見張りもやるが、時間さえあれば太陽や星を測って海図に記入して行く。他の科長は休めるが、ろくに睡眠もとれない。

しかも、どの港も沈船だらけ、監視を強化し慎重に進路を決めねばならなかった。

この航海中、僚船が座礁したこともあれば、残っていた機雷に触れて爆発したこともあり、「戦闘機や潜水艦の心配のない平時」だからといって、平穏とは言い難かった。

輸送客について特に記しているのは、中国から民間引き揚げ者を運んだ5回の航海だ。

葫蘆島は島ではなく渤海湾の奥の荷揚港。中国兵が厳重警備しており船員は上陸できないが、船上から群衆の状況を目撃できた。

第1回目は旅順・大連の引き揚げ者。2回目は奉天付近、3回目は新京付近、4回目ハルピン、5回目北の満蒙開拓義勇団。米軍に頭からDDTをかけられタラップを登る人の身なりは、北に行くほど悲惨さを増した。特に着のみ着のままで、垢だらけ、男のような散切り頭の女性たちの姿が哀れを誘った。

ただし、逃避行で痛めつけられた引き揚げ者も、博多港に戻って検疫のために碇泊する夜には、必ず「演芸会」を催し、隠し持っていた白酒(パイチュウ)などを船員たちにも振る舞った。「乗組員と引揚者が一つになって楽しいひと時を過ごした」と父は述懐している。