「自然のままでは畑作北限地であり、現実的にはきわめて困難な状況におかれている中で、しかしこの地を自らの故郷として愛着と誇りを持ち、この地がこれからも―派手さはなくとも―生き続けられていけるようにするにはどうすればよいのだろうか、それは、安価で、安全な“熱源”を得ることだ、その方法として着目したのが上記の小型トリウム溶融塩炉であった」と高見氏は語る。

出所:筆者提供

出所:筆者提供拡大画像表示

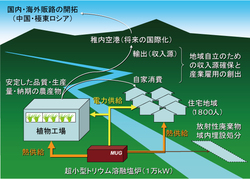

近年、農林水産省や経済産業省で「植物工場」による農作物の生産の取り組みが進められつつある。本来的な意味は、コントロールされた環境下で品質の安定した生産物を、季節要因に左右されることなく安定的に供給しうる生産体制の構築が目的である。そのため、台風や豪雪に耐える構造物を備え、その内部に空調設備を整えた形で生産の場が用意される。このような強固な「構造物」が、中川町のような寒冷かつ豪雪を伴う畑作北限地での農業生産の近代化に求められている。

そして、その内部に何よりも必要となるのは熱源である。これに電力供給がむしろ付随する。そのようなエネルギー源は、重油など化石燃料の導入はコスト的に不可能で、太陽光や風力等の再生可能エネルギーでは事実上、熱源となりえない。電気を起こすことしかできないためだ。

電熱併給が可能な小型トリウム溶融塩炉への期待は、他の地域とは全く異なる視点から生まれたものである。

原子力のリスクも自ら引き受ける

ともすれば、「トリウム溶融塩炉とはいえ、原子力である以上、安全であるはずがない。ましてや少量とはいえ、放射性廃棄物が発生する。それを誘致しようなど、また、補助金に目をくらまされているだけではないのか」との声が聞こえてくるだろう。

いうまでもないが、トリウム溶融塩炉は日本のエネルギー政策として認められてはいない。公的資金からの補助金があろうはずもない。そのような状況下にあってなお、トリウム溶融塩炉に活路を見出そうとするのは、この高見氏が進めた深い考察に基づいた結論ゆえだ。

装置の開発と、その応用は別物だ。開発者が想像もしないビジョンが生み出されることもある。高見氏は「タブーのない地域振興」というビジョンを掲げている。第一のタブーへの挑戦は放射性廃棄物だ。トリウムを燃料とする場合、ウランを燃料とする場合に比べれば、半減期の長い超ウラン元素の生成量が少ないため、比較的短期間で放射能は減衰する。ただそれでも自然界の放射能レベルにいたるまでには300年かかる。

高見氏は、これを他の自治体に押し付けるのではなく、利益享受者である自らの土地に処分することも含めて検討している。北海道も日本列島にある以上、地震・活断層から逃れることはできない。03年9月の十勝沖地震や93年7月の北海道南西沖地震は記憶に新しい。しかし中川町には、北端のごく一部を除いて活断層はない。域内に活断層がほとんどないことを、自ら調査を済ませているのも、その証だ。なお中川町の前町長の亀井義昭氏は地質学の専門家だ。他人に言われたことを鵜呑みにしているわけではない。