「働きすぎ」の若者と「もらいすぎ」の年長者

「石の上にも三年」「若い時は給料が安くても文句を言うな」。これは日本の企業である。学校を出た新卒者はこのように企業という「社会大学」に入り、今度こそ「実社会」のスキルを学ぶのである。当然勉強のうちは、給料が安い。なぜ安いかというと、「社会大学」の学費を差し引かれるからだ。その代りに懸命に働かなくてはいけない。気がつけば、もらっている給料以上に働いてたりすることもしばしばである。

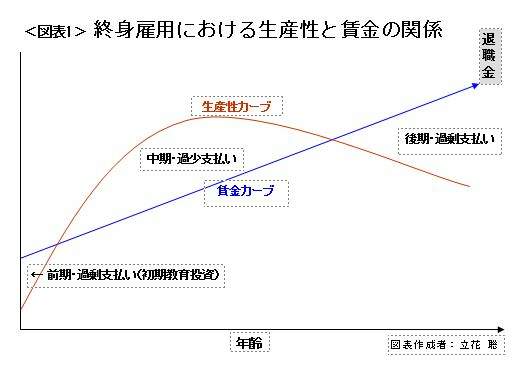

社員が働き、会社は賃金を支払う。そこで生産性と賃金の関係が生まれる。欧米系の企業は基本的に会社の貢献に見合う賃金を払うポリシーであるから、生産性カーブと賃金カーブはほぼ同期している。ところが、日本企業は終身雇用制度を採用しているため、生産性カーブと賃金カーブの乖離が常態になっている。終身雇用制度下の社員の生涯を前期、中期、後期の3つの期間に分けて説明すると、分かりやすい。

まず、前期。新卒の一括採用で入社した社員には、教育研修が必要だ。当初の数年には、会社が継続的な教育投資を行うために、初期教育投資も含めた賃金カーブが社員の生産性カーブを上回り、賃金の過剰支払いが発生する。

次に、中期。若年層社員が中年に至るまでの間は、基本的に給料以上に働いていると言われている。つまり、生産性カーブが逆転して賃金カーブの上に行き、その乖離は賃金の過少支払いとなる。しかし、決して会社が搾取しているわけではない。後期に調整が入るからだ。

そして、後期。社員が中年を過ぎて生産性が落ちても、賃金は同期して落ちることなく、基本的に上昇傾向が続く。賃金カーブが生産性カーブを抜き、賃金の過剰支払いという逆乖離が再び生じる。最後に定年退職の際に、まとまった退職金が支払われ、この生涯取引が終了する。

取引の終了とともに勘定して見ると、社員にとってみれば、中期の賃金過少支払いと前・後期(特に後期)の過剰支払いが相殺して概ね収支均衡になるはずだ。これが、終身雇用制度の特徴である。このメカニズムを見る限り、一定の合理性がある。実際に終身雇用制度が戦後の長い期間に機能してきたのも、この合理性があってこその結果といえる。