1951(昭和26)年9月、吉田茂に率いられた日本政府団が、米サンフランシスコ国際空港に降り立った。戦勝国との講和会議に臨むためである。

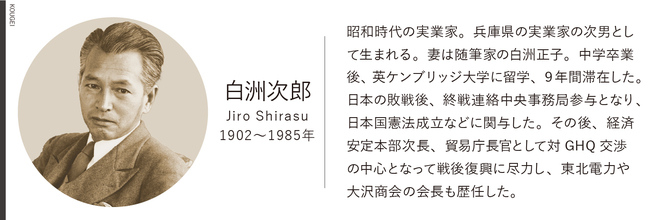

この一行の中に、ひときわ目を引く背の高い男がいた。英国流の着こなしで流暢な英語を話すこの男は、外交官ではない。吉田の懐刀として占領期の対米交渉に深い役割を果たした白洲次郎、その人である。

1902(明治35)年、神戸の資産家に生まれた白洲は、旧制神戸一中を卒業すると英国に留学、ケンブリッジ大学で学び、英国流のライフスタイルを身に付けてゆく。ここで得た人脈がその後の人生で大いに力を発揮することになる。

27(昭和2)年の金融恐慌で家業が傾くと、白洲は帰国を余儀なくされる。英字新聞の記者を経て、留学時代の親友が経営する会社でビジネスの世界に身をゆだねた。渡英を繰り返す中、当時、特命全権大使としてロンドンに駐在した吉田茂の知遇を得ることになるのだ。

敗戦後、占領政府の外交を担当した吉田は、終戦連絡中央事務局に白洲を招き、連合国軍総司令部(GHQ)との交渉に当たらせた。本場仕込みの英語を駆使して日本の立場を強硬に主張し、占領軍をして〝従順ならざる唯一人の日本人〟と言わしめた白洲だが、その働きについて多くの人が知るのは、彼の死後、評伝の出版やドラマ化が続いてのことになる。

これに先立つ数年前──。

米英との衝突不可避とみた白洲は、40(昭和15)年頃から、東京郊外に家屋と農地を探し始めた。食糧難に備えてのことだったが、英国流カントリーライフへの憧れもあった。背中を押したのは米国で女学校時代を過ごした妻の正子であった。

樺山伯爵家に生まれた正子は、19歳で次郎と結婚、お互い、一目ぼれだったという仲睦まじい生活を送っていた。2年ほどで眼鏡に適う農家を鶴川に見つけた夫妻は、時間をかけてこれを改修し、戦禍が激しくなる43(昭和18)年に居を移した。樹木に囲まれた南向きの屋敷は、庭の右手が竹林になり、やや下った先に小川が流れていた。その先は一面の田んぼである。武蔵と相模の国境をもじり「武相荘」と名付けた。

戦中、戦後の食糧難時代、次郎はこの田畑で米や野菜を作り、旧友の河上徹太郎やその友人、小林秀雄らにおすそ分けしたという。昭和を代表する文芸評論家と白洲家の交友は、正子の文筆への目覚めへとつながってゆく。