徳川家康を祀る東照宮は数多い。名高いのが日光東照宮と久能山東照宮だが、これに劣らず絢爛豪華な社殿を誇るのが静岡浅間神社である。

実はこのお宮、神部神社、浅間神社、大歳御祖神社を総称してこの名がある。さらに、広い境内には八千戈神社他4社が建ち、7社に30以上もの神社が合祀されているのだ。

江戸期に東照宮を併せ祀ったのは神部神社だった。明治になり、江戸にあった東照宮が幕臣とともに駿河に移り、八千戈神社に合祀された。境内に2つの東照宮が鎮座するのは全国でここだけというから、家康との関係の深さがうかがわれる。それについては後述する。

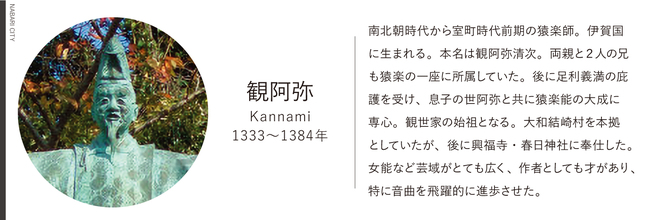

足利将軍家の一族である今川氏が駿府、いまの静岡市に入ったのは1336(建武3)年である。初代の範国から義元、氏真まで10代、230年に渡って繁栄を誇り、今川館では能や連歌が盛んに興行されて都の文化が根付いていった。応仁の乱で京が荒廃した後には、公家や文化人が逃れてくることにもなるのだが、初代の頃にこの地に来訪し、境内で能(その頃は猿楽と呼ばれた)を演じたのが、かの観阿弥であった。

奈良時代に中国から伝来した舞楽が、次第に滑稽な所作やセリフを主とした芸能へと変化していったのが猿楽である。中世になると各地に座が生まれて多様な芸を育んでゆくが、中でも、大和四座と呼ばれた一団が質の高い芸を誇っていた。中から生まれ出たのが観阿弥である。

観阿弥は、滑稽味を主とした猿楽に、当時流行していた田楽や曲舞から音楽性やドラマ性を取り込み、自由闊達な芸風を切り開いてゆく。さらに、父を超える才能を讃えられた息子の世阿弥によって劇的要素が高められ、猿楽は深い境地へと昇華されていった。三代将軍足利義満は2人の芸を何より愛し、その後も室町将軍家の庇護を得て、猿楽は武家社会に深く浸透してゆくのだ。