これまで部活動の強豪校といえば、いわゆる体育会系と呼ばれる徹底的な管理のもと、汗水を垂らした厳しい練習を積むことが常識だとされてきました。しかし、原監督のマネージメント術はその常識を180度覆すもので、選手の主体性を重んじ、内発的動機に働きかける方法論です。この革新的なメソッドは、陸上界だけでなく、他分野にも影響を与えるまでに至っています。そこには原監督独自の方法論があります。

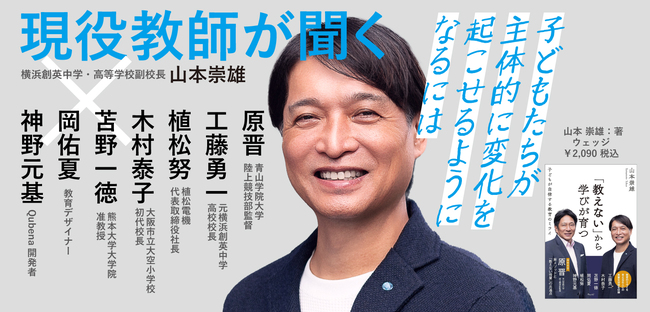

陸上だけに留まらず、ビジネスや教育にも通じる原メソッド。原監督と「教えない授業」を実践する山本崇雄先生の共通点、それは学生や生徒の主体性を育て、自由と多様性を重視する考え方です。陸上界と教育界、それぞれの異端児として、教育やビジネスにも通ずる主体性の重要性、組織での振る舞いなどについて語ります。

「敷かれたレールから、自分で山を登る力を」

今求められる教育の本質

山本:原監督も僕も50代です。いわゆる管理教育と呼ばれる詰め込み型の暗記重視の教育を受けてきた世代かと思います。しかし、それとは対照的なトレーニングや教育方針を採用しています。原監督が現在のような主体性を重んじるトレーニングに舵を切った当初のことについて教えていただけますか。

原:私のメソッドは「主体性を重んじる」とよく言われます。それ自体、聞こえも良いし、実際に最終的には主体性が力を発揮します。しかし、それには基本となる「型」から生まれる「軸」が不可欠です。「型」があるからこそ「型破り」ができ、基本があるから改革が生まれるわけです。自由気ままに好き勝手にやっているわけではないんです。「軸」というのは、誰かに無理矢理与えられたり、何も考えずに人から言われた通りにやる、というところから生まれるものではありません。自分で考え、実行することで自分の「軸」ができてくるのです。

私が子どもの頃は、とにかく暗記、暗記という教育でした。ちょうど学生の頃は、戦後復興期で、経済が右肩上がりに発展し、社会全体が良くなっていこうという熱気に包まれていました。学校の現場でも、先生たちが「右向け右」といった一斉教授型の管理教育を推進していましたね。そうした教育の成果で、私たちの世代は一種の「金太郎飴集団」になったと言えるでしょう。どこを切っても同じような画一的な生徒ばかりだったんです。

もちろん、それで一定の成果はありました。しかし一方で、「本当は画家になりたかった」「ミュージシャンになりたかった」といった夢を心の中に秘めながらも、諦めざるを得なかった人たちも多かった。当時は「良い大学を出れば良い会社に入れて、豊かな生活が保証される」と信じられていましたからね。

ところが、時代は大きく変わりました。今は正解が読みづらい時代です。だからこそ、学生自身が自ら模索し、答えを掴み取っていく力が求められています。それを実現するためには、「こうなりたい自分」を目指してチャレンジする文化を作らなければならないと感じています。ただ、日本の教育は依然として、親や先生が敷いたレールの上を走らせるような構造が残っているのではないでしょうか。

原:そんな中で、山本先生のように自律型の教育を実践されている方々が増えてきて、少しずつ変化が起き始めている。まさに今、過渡期を迎えているのだと思います。

山本:僕も一教員として自律型の教育の重要性を発信はしていますが、原監督のような発言力の大きい方にそのように言っていただけると非常に心強いです。原監督の青学陸上部での取り組みを通じて、自分の軸を作り、それを勉強や社会で応用できるようになった子どもたちは、きっと力強く人生を歩んでいけると思います。

原:昭和の管理教育を受けて感じるのは、あれだけ必死に暗記し、勉強しても、言われたことはできるけど、自ら判断したりや思考したりする力が足りない人が多いのではないか、ということです。そんな仕事の仕方では、これからの時代、AIに取って代わられますよ。

例えば、私は太陽と山の位置、住宅の玄関の位置を見ればある程度方角が分かる。住宅街は基本的に生活空間をより良くするために太陽の位置を計算して設計されていますし、街も主要道路を中心に作られていることが多いです。でも、今の人はすぐにスマホの地図を見るでしょ。

山本:確かに、そういう「感じて、考える力」が子どもたちから奪われていると感じますね。

先ほど、原監督がおっしゃったような、敷かれたレールの上を歩む教育を、僕はよくロープウェイに例えるんです。山登りでは、登る山の高さや頂上からの景色を知っていると、自分で急勾配や平坦な道を感じながら、その過程も楽しめますよね。

でも、現実の多くの教育現場では、生徒が歩きながら、いろいろ感じて山を登るのではなく、「この山を登れ」と一方的に指示されます。それだけでなく、先生がロープウェイに乗せて、いつの間にか頂上に連れて行ってしまう。頂上に着いて先生が「ほら、綺麗な景色でしょ?」と言っても、生徒はポカンとしているだけなんです。「別に自分が見たかったわけではないし」と。そうなると、自分が何をしたいのか分からない子が増えてしまうんです。今の先生たちは、良かれと思いロープウェイを作ることに疲弊しているように見えます。

その結果、今の子どもたちは小学生の時から1日の過ごし方が与えられていて、自分で決める経験がほとんどありません。朝の過ごし方も、学校での時間割も、放課後になれば習い事でスケジュールが埋まってしまい、自由になるのは夜の9時や10時。そうなると手軽にできることといえばゲームや動画くらいしかありません。何をしたいかと尋ねても、「寝たい」と答える子も少なくないんです。

こうした生活を送っていると、「なりたい自分て何だろう」と考えたり、「何でこれをやるんだろう」と疑問を持ったりする機会がありません。その結果、大学に進学しても何をしていいか分からない子が増えています。たとえ学校の成績が良くても、自分で何も決められない子どもがいるんです。

原:なるほど、おっしゃる通りだと思いますね。これだけ社会は大きく変わっているのに、教育は私たちの頃とあまり変わっていません。大人のエゴや理想像を子どもに押し付けているように感じます。それがマニュアル化されていると思うんです。マニュアル化し、標準化すれば大人にとって管理するのが楽なんですよ。その結果、子どもたちは標準化された生き方を与えられるがまま、言われるがままに受け入れ、思考停止に陥ってしまっているように見えます。

時代と共に社会も変わり、流動的な世の中では、根幹を成す「軸」をいかに作るかという視点が重要だと思います。ですが、実際の教育現場で行われているのは、「軸」 を作ることではなく、枝葉の部分をいじることばかり。教員の皆さんは 「忙しい、忙しい」 と口にしますが、 「軸」 がしっかり定まれば、多くの仕事は割り振りできるんです。そうなれば教員も楽になるはずなんですよ。「軸」という根、つまり本質について考える思考方法へそろそろ変えていかないといけないと思いますね。