こんなに違う日本と米国

文化と背景を理解せよ

最近の日本企業には「成果主義」や「ジョブ型雇用」など米国流への変化を目指す動きが目立つ。だが、そこには「米国流」に対する誤解も散見される。誤解を残したまま、一部の事象や制度だけを切り取って〝輸入〟しても機能しない。重要なのは米国でそれらの働き方が機能している「背景」や「文化」を理解することだ。

まず「成果主義」だが、大前提となっているのが、職務記述書(ジョブディスクリプション)の存在である。これは労働契約の核として個々人と雇用主の間で交わされ、遂行すべき職務が具体的に記されている。個人には、その内容を履行することが求められるが、同時にその内容に書いていないことは「やってはいけない」のである。

別の部署に応援を求める、内線番号の異なる他人の電話を取るといった行為は禁止されている。分業主義が労働契約にまで及んでいるのだ。レストランで席まで案内する人、注文を取り料理を運ぶ人、後片付けをする人が明確に分担されているのがいい例だ。

また、解雇や採用、評価、配置の権限を多くの場合は本社の人事部が握っている日本に対し、米国ではこうした人事権は現場の管理職(マネージャー)が握っている。採用の権限が現場にあることで、職務に見合った即戦力を個別に採用していくことが可能となっている。

これを支えているのが教育制度だ。コンピューターソフト技術者にしても、機械工学にしても、あるいは税務会計やマーケティングにしても、米国の大学や大学院が教えるのはその時点での最先端の実用スキルである。企業は、そのスキルを評価して新卒を採用するし、個々人はその上にキャリアを築いて転職を繰り返す。

こうした制度的な背景の理解なしに、いきなり「成果主義」や「ジョブ型」を適用させても機能するはずがない。さらに言えば、スポーツにおける「投手の分業体制(先発・中継ぎ・抑え)」や「名選手を必ずしも指導者にしない」など、人の教育の過程でも「明確な役割分担」が文化として擦り込まれることで社会的に定着している。

また、ジョブ型というと「高度専門職」が中心で、彼らは自己投資によりスキルを磨き流動性も高いというイメージもあるが、ここにも誤解がある。米国には、ジョブ型であっても成果主義の概念が弱く定着率も高い「一般職」の人々も多数存在する。実務を担う彼らの生産性は、ストレートに業績に結びつく。そのため現場の一般職のスキル教育が重視されている。

例えば、米国の職場では1990年代からエクセルが定着し、業務の効率化を実現している。これは何よりも、導入時点で各企業が研修のための投資を惜しまなかったからだ。銀行やサービス業のデジタルトランスフォーメーション(DX)がスムーズに導入できているのも、システム投資に加えて現場での研修にコストをかけているからだ。日本と違い、一般職において各人に求めるスキルが明確であるため、教育投資もしやすいのである。

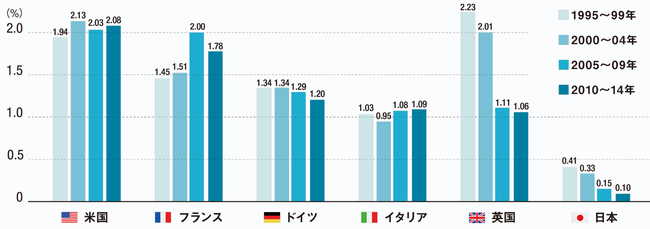

日本企業の国内総生産(GDP)に占める能力開発費の割合は各国と比較して低水準で、

経年的にも低下傾向にある

(注)能力開発費が実質GDPに占める割合の5カ年平均の推移を示している。なお、ここでは能力開発費は企業内外の研修費用などを示すOFF-JTの額を指し、OJTに要する費用は含まない 写真を拡大

国際化やDXで大きく遅れた日本企業は、生産性向上のために仕事の進め方、そして人事制度の総見直しを迫られている。まさに改革待ったなしといえる。だが、曖昧な理解で米国流を拙速に取り入れることが改革ではない。日本式の経営には短所も多いが長所もある。その強みを生かしていかなければ、日本企業はグローバル競争の中で埋没してしまう。