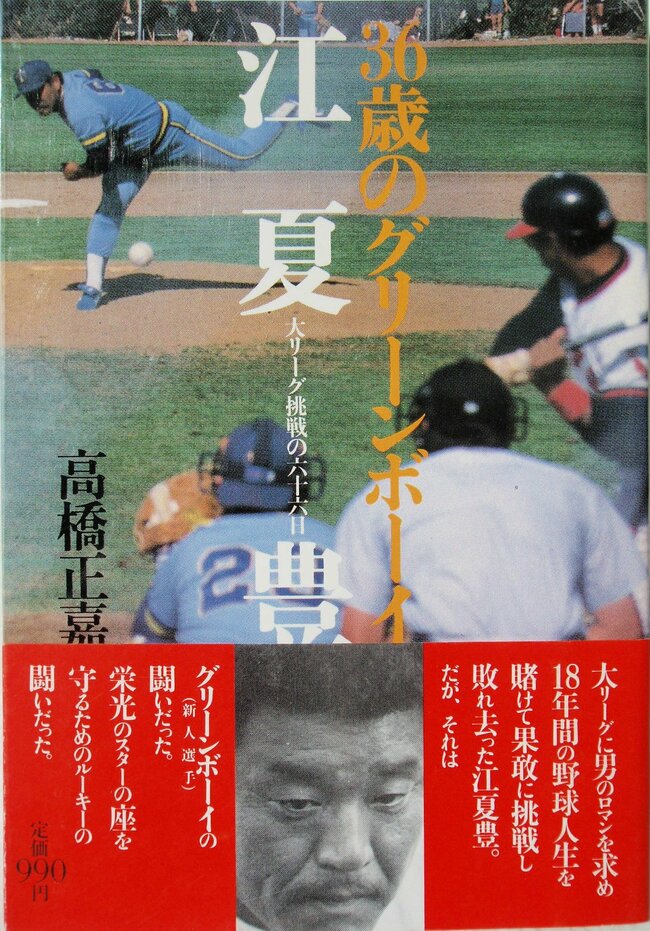

江夏と日本マスコミとのもう一つの戦い

1985年2月10日、江夏は成田空港からロサンゼルスへ出発する。ロスの空港にはブルワーズのポイントビント・スカウト部長と、野村克也氏の息子で通訳のダン野村が出迎えた。江夏は同月21日にブルワーズのキャンプ地・アリゾナ州サンシティーに移動するまでの10日間、ロスのホテルに宿泊し、体ならしで調整を始めた。

日本にいたころから江夏とスポーツマスコミとの関係はよくなかった。ロスでも同様だった。日本からはスポーツ紙や雑誌、通信社の記者数人が来て、ロスでの江夏の様子を連日伝えていた。

<江夏は自主トレが始まって2日目から記者団ともめた。「追い出せよ、あいつら」。あいつらというのは、新聞記者のことである。(略)この頃日本では〝江夏悪タレ!〟などと江夏のことが一面の見出しに踊った。「西武をクビになった時は、好き勝手なことを書くだけ書いて、後は見向きもしない。そして、大リーグに挑戦というと、ワッと集まる。自分の都合のいいように書くだけだ。そんな相手になぜ、協力せなならんのや」>(『36歳のグリーンボーイ』103頁)

余談だが、日本のスポーツマスコミと険悪な状態で大リーグに挑戦した日本選手は江夏の後も続く。1995年に村上以降初めて大リーガーとなった野茂英雄や伊良部秀樹はその筆頭。日本人記者には口をきこうともしなかった。2001年にマリナーズに移ったイチローも日本のマスコミにリップサービスはしなかった。日本のスポーツマスコミに問題点があるのではと、個人的には思っているのだが、それはまた別の話。

ロスでの自主トレを終えた江夏は2月20日、ブルワーズのキャンプ地、サンシティに移動する。ひと口に移動といっても、江夏はブルワーズの春季キャンプだけを体験に渡米したわけではない。大リーガーとして1年を過ごすつもりで来たので、ボストンバッグ10個もの大荷物を抱えている。

<翌日からキャンプが始まったのだが、それはとまどいの連続であった。何をしていいのかわからないのである。江夏は見よう見真似で練習について行った。ブルワーズの選手も、それとなく江夏の動向を気にしていた。何しろ、江夏の行く所、報道陣がついていくのである。気にならないという方が嘘であろう。江夏には、やはりまだ練習について行く体力はなかったと言っていいだろう。それに、次に何をやらされるかわからない不安が疲れを誘うのだろう。ランニングが終わったときには、動けないほど息が上がっていた。>(同書109頁)

その時点でブルワーズのキャンプに参加していたのは、若手か、故障上がりなど問題を抱えているベテラン選手たちだ。日本にいたころの江夏なら参加しているはずもない。それでも江夏はコーチの指示に従い、早い段階から変化球をなげるなど、チームに溶け込む努力を続けた。

与えられたのは抑えでなく、「中継ぎ」

打者を相手に最初に投げたのは2月28日だ。チームの主軸を相手にバッティング投手を務めた。この時の投球が首脳陣の目を引いた。コントロールの良さと緩急をつけたスピードの変化である。マウンドから引き揚げてきた江夏に投手コーチが駆け寄り、握手を求めた。

紅白戦の初登板は3月8日。バンバーガー監督は江夏に「3イニング投げてほしい」と告げたが、江夏は「日本でも3イニングは投げたことがない」と断った。

<バンバーガー監督は最初から江夏をストッパーとしては考えていなかった。その考えが、紅白戦3イニングという注文に現れていた。中継ぎである。中継ぎは、ロングリリーフもこなせなければならない。>(同書118頁)

大リーグのキャンプは、主力にとっては調整の場だが、それ以外の選手にとっては「生き残り」をかけたふるい落としの場でもある。キャンプ初日に参加した投手は江夏を含め26人。紅白戦やオープン戦を通じて次々と脱落していき、最終的に10~12人が開幕1軍の25人の中に生き残る。